紫金傳媒智庫發布2016中國民眾經濟信心指數

- 2015-12-28 12:00:00

- admin 原創

中國民眾的經濟信心指數報告1

2015-2016

第一章引言

自1978年的改革開放以來,中國經濟經歷了長達三十余年的高速增長,國內生產總值(GDP)從1978年的3650億元增長到2014年的63.61萬億元。從1980年一直到2010年的30年中,GDP年平均增長率為9.9%,中國經濟實現了狂飆突進式的快速增長。經過30余年的發展,中國不僅成為世界上僅次于美國的第二經濟大國,而且由此獲得的經濟與社會發展的經驗與教訓也以“中國模式”、“中國道路”或“北京共識”彰顯于世。

從2012年起,中國經濟正式告別9%以上的高增長率,2012年至2014年連續三年的增速均低于8%。2在此背景下,習近平總書記在2014年5月首次提出"新常態"概念,他強調“我國發展仍處于重要戰略機遇期,我們要增強信心,從當前我國經濟發展的階段性特征出發,適應新常態,保持戰略上的平常心態”。3中國經濟的“新常態”既意味著中國經濟發展步入了新的階段,也意味著在這個過程中不可避免地會遇到各種困難和波動,更意味著新的發展機遇。對于中國的經濟而言,2015年正是在這種“新常態”下艱難前行但又煥發新生的一年。

總結2015年的經濟形勢,大體有如下特點:(1)經濟增長由高速向中高速開始過渡,這是經濟新常態的基本特征。盡管GDP的增速并不如改革之初那樣“振奮人心”,但考慮到中國龐大的經濟體量和業已步入中等收入國家的行列,以往單一地追求經濟的"量"的發展應該轉向為“質”“量”并重。(2)產業結構由中低端向中高端轉換。2015年,第三產業的增加值首次超過50%,這是一個可喜的現象。自改革開放以來,我國產業結構長期位于全球價值鏈的低端,而第三產業的發展和出口結構的變化說明我國產業正由中低端逐步向中高端邁進。盡管這個過程會帶來諸如制造業的低迷、產業轉移和勞動密集型企業破產的"陣痛",但是這是經濟改革必不可免的關鍵步驟。(3)增長動力由要素驅動、出口驅動、投資驅動逐漸轉變向消費驅動和創新驅動轉變。改革開放以來,中國經濟增長主要靠勞動力、資本、資源三大要素投入,從當前的情況看,這三大要素均面臨著諸多瓶頸約束,已難以支持我國經濟的長期高速增長。而2015年的經濟數據表明,在制造業和房地產業持續低迷的情況下,國內消費仍然保持著穩定地增長,消費已經成為拉動經濟的主要動力。而相關的研究表明,我國的全要素生產率水平在不斷提升,這是由體制改革、技術進步、結構優化等因素綜合作用的結果。(4)經濟福祉由非均衡型向包容共享型轉換。4盡管2015年中國經濟發展速度有所放緩,但是人均收入的增速仍然要高于GDP的速度。同時隨著城鄉一體化和城鎮化水平的加快,城鄉居民收入差距有所下降并且農村居民收入的增長速度高于城鎮居民。這也意味著在經濟新常態下,經濟發展將給人民帶來更多的發展福利。(5)經濟發展仍然存在著諸多風險。自改革開放以來,中國經濟逐漸融入全球經濟,全球化和市場化不僅帶來了發展的機遇更意味著中國的經濟更加容易受到全球政治和經濟走勢或變局的影響。從總體上看,2015年全球經濟仍然持續低迷,大宗商品的價格不斷下跌,而復雜的地緣政治和反恐局勢也降低了人們對經濟發展的信心。受此影響,我國貿易出現衰退跡象并且可能在很長的時間內無法扭轉。與此同時,全球資本對中國經濟的滲透也造成了一定的負面影響,如資本撤離和股市動蕩,這也成為2015年中國經濟領域的熱門話題。但最大的風險仍然來自于中國經濟自身的調整,盡管經濟結構的調整和轉型正在有序進行,但是改革不可避免地觸動到某些群體的利益和面臨著各種困難。總而言之,2015年作為“新常態”下經濟發展的首個年份,盡管經濟下行的壓力較大但是卻又是孕育新生的一年。

第二章研究設計

盡管一國或一地區的宏觀經濟發展有其客觀的運行規律,但實踐表明民眾或消費者的信心或情緒的變化會導致其消費與投資決策的改變,從而影響到宏觀經濟發展的基本進程。因此,早在1940年代,美國密西根大學調查研究中心就率先編制了消費者信心指數,由此來研究消費需求對經濟周期的影響。此后,這一做法逐漸在歐美地區及世界各地推廣開來。

從消費者行為學的角度來說,民眾或消費者的信心(或情緒)歸根結底是他們根據宏觀經濟變化,對其家庭收入水平的估價和預期的反映,這種估價和預期建立在消費者對各種制約家庭收入水平的客觀因素的主觀認識之上。這些客觀因素主要包括:一國或一地區的宏觀經濟發展形勢、就業率(或失業率)、物價水平、利率變化等等。在一定時期,上述客觀因素的變動必然使得民眾或消費者信心或情緒產生相應的變化,而后者的變化又會導致其消費決策的改變,從而最終影響宏觀的經濟發展。如此,經濟信心指數(Economic Confidence Indicator或 Economic Sentiment Indicator,簡稱ECI或ESI),是衡量消費者對經濟環境的信心強弱程度的基本指標。該指標上升,則反映消費者對當下經濟狀況及未來經濟前景表示肯定或持樂觀態度;反之,則反映消費者對當下經濟狀況或未來經濟前景表示否定或持悲觀態度。

能夠想象的是,在過去的30年間,伴隨著中國經濟的突飛猛進,中國民眾或消費者的經濟信心指數也一路扶搖直上。在2009-2012年由蓋洛普民意調查公司所做的調查中,中國民眾的經濟信心指數也一直高企,甚至一度領先整個亞洲。但是,近年來隨著經濟增長速度放緩、經濟下行壓力加大,消費者或民眾的經濟信心指數也一再下滑。

為了準確和及時把握中國民眾的經濟信心,推進中國經濟的更新換代、凝聚全民力量度過低迷困境,江蘇紫金傳媒智庫于2015年10月決定集中智庫之全力,在全國范圍內開展中國民眾的經濟信心指數(CECI)調查。在完成前期的抽樣和問卷設計之后,自2015年11月27日晚至2015年12月9日晚,南京大學社會學院電話訪問中心在近2周的時間內,通過150名南京大學本科生和研究生訪員隨機連線,通過撥打手機的方式訪問了13座城市的城鄉居民,最終獲得有效樣本5300余個,其中北京、上海兩座特大城市以及沈陽、成都、南京、鄭州和深圳5座大城市各500樣本,鐵嶺、洛陽、宜賓、蘇州、徐州、東莞6座中等城市各300樣本。

按照國際慣例,我們在中國民眾的經濟信心指數調查中,考察了上述13個地區的城鄉居民對于國家經濟發展、就業形勢、個人收入和消費意愿等四個方面的當前經濟狀況和未來發展趨向的評價。參照國際主流的經濟信心指數的計算方法,將每道題中選擇很好、較好(或很滿意、較滿意等)的調查對象所占的百分比,減去選擇很差、較差(或很不滿意、較不滿意)的調查對象所占的百分比;再將該值轉換為0到100之間的數值,計算獲得經濟信心指數。經濟信心指數數值大于50,即表明調查對象對經濟形勢趨于有信心,數值越高,信心越大。在下述報告中,我們將分別呈現中國民眾暨消費者的總體經濟信心指數,現在和未來的經濟信心指數,以及上述指數在人口統計學變量上呈現的異同。人口統計學變量包括性別、年齡、文化程度、職業、月收入、戶口、政治面貌以及地域等。

第三章數據與分析

一、總體信心指數

通過調查中國民眾暨消費者對國家經濟發展、就業形勢、個人收入和消費意愿等四個方面的當前經濟狀況和未來發展趨向的評價,我們得出整體上的國民經濟信心指數為56.68。這一指數表示,盡管中國經濟的增長速度放緩、經濟下行壓力增大,但中國民眾對于國民經濟的發展總體上仍然呈現出積極樂觀的心態。

以下為按照性別、年齡、文化程度、職業、月收入、戶口、政治面貌以及地域等人口學變量分類匯總得出的各分層群體的經濟信心指數。

1、性別

調查表明,如圖1所示,在中國民眾中,男性的經濟信心指數為56.16,女性的經濟信心指數為57.81。女性相比男性的經濟信心指數略高,但差異不明顯。結合其他數據,我們發現,在該樣本中,女性與男性不存在顯著的年齡差異,他們的受教育程度也基本匹配(女性甚至比男性略高),而女性的收入相對男性較低。女性的經濟信心指數略高,可能反映了女性對于經濟態勢本身的關注和敏感程度相較男性略低,也可能體現了兩性間在所承受的經濟壓力上有所差別。

2、年齡

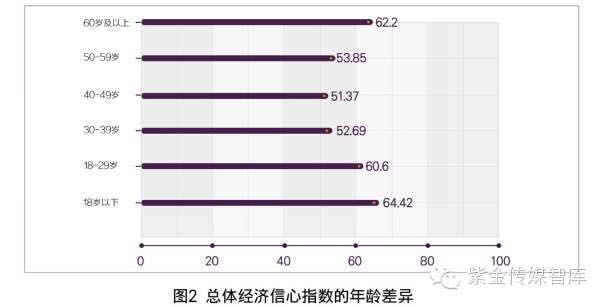

如圖2所示,經濟信心指數按照年齡呈現出兩頭高,中間低的趨勢。盡管中年人群體(30-59歲)相對于其他群體收入水平更高,但比較而言他們對國家整體經濟形勢更不樂觀,對自身經濟狀況的滿意度也更低。中年人群體的經濟信心指數接近50。對于上述結果,我們認為可能是因為不同年齡群體所承擔的社會角色的不同所導致。年輕人尚未進入勞動力市場,而老年人已經退出勞動力市場,這兩個群體對于經濟形勢變化的切身體驗不如中年人。中年人經濟活動更為頻繁,他們在消費和資本市場的參與提供給他們更多經濟變化的信號。相對年輕人和老年人,中年人對經濟形勢更為關注,因此其主動獲取的國內外信息可能也更多。而相對于年輕人和老年人,中年人承擔的經濟壓力較重,這同樣直接影響到他們對于自身經濟狀況的滿意程度。

3、文化程度

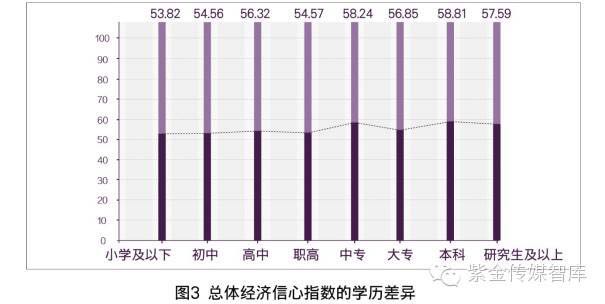

整體來看,文化程度與經濟信心指數之間關系不太明確,這說明不同文化程度的群體對經濟形勢的感知沒有太大差異。

4、職業

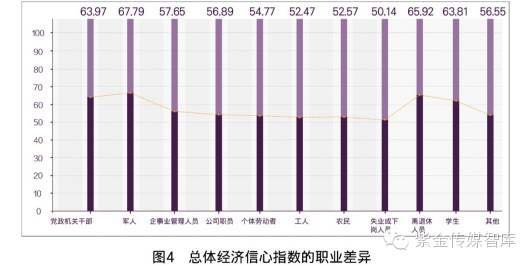

如圖4所示,不同職業人群的經濟信心指數之間存在較大的差別,具體表現為:(1)與不同年齡所呈現的趨勢相呼應,學生與離退休人員相對來說經濟信心指數較高;(2)除了以上兩個群體之外,經濟信心指數與職業的經濟社會地位之間也呈現出正相關,黨政機關干部、軍人和警察對經濟發展的信心較高;失業或下崗人員對經濟發展的信心最低;農民和工人經濟信心指數相當,且低于平均水平。我們認為,職業間的經濟信心差異,一方面體現了不同職業群體收入的高低、穩定性及增長速度上的差異,以及因此形成的滿意感和對未來的期待不同;另一方面則體現了不同職業群體對于國家經濟狀況的關注和敏感程度上的差別。

5、月收入

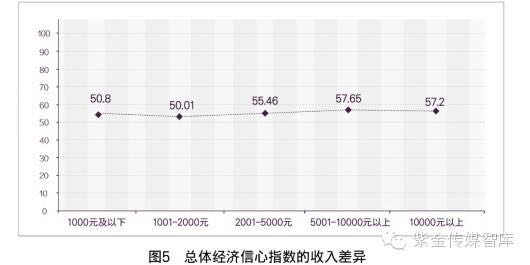

因為考慮到學生和離退休人員這兩個群體的存在有可能會混淆收入和經濟發展信心之間的關系——這兩個群體無收入或收入較為固定,都不是活躍的經濟活動主體,同樣或無家庭經濟負擔或負擔不重——我們在分析月收入和經濟發展信心之間的關系時,剔除了這兩個群體。分析結果如圖5所示,月收入在2000元以下的人群經濟信心較低,月收入在2001-5000元之間的群體居中,而月收入在5000元以上的人群經濟信心則較高,這說明個人的經濟收入影響到他們對當下經濟狀況的判斷,也影響到他們對2016年經濟走勢的消極或積極評價。

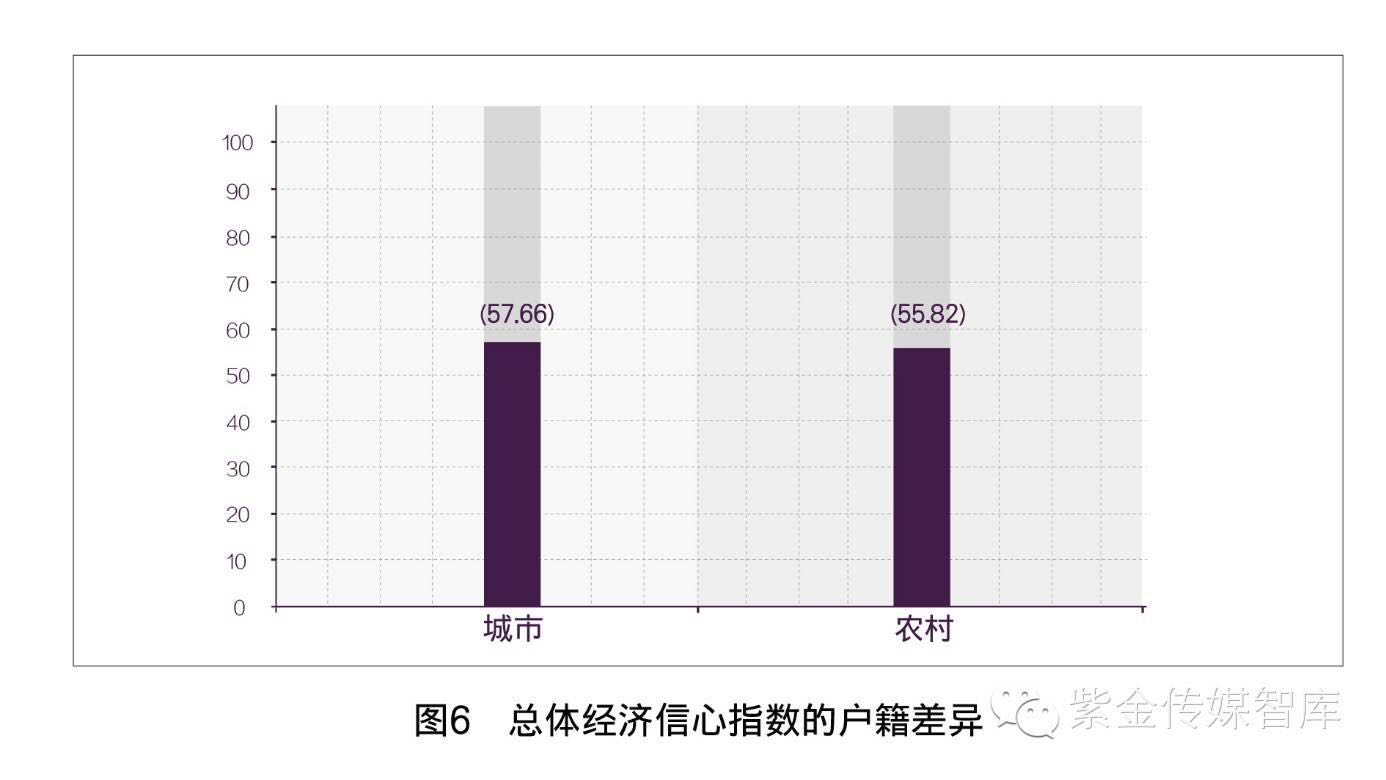

6、戶籍

如圖6所示,城鄉居民的經濟信心指數基本持平,城市略高于農村。造成這一差異的可能原因是,相對于城市居民,農村居民2015年的收入狀況滿意度較低,因為經濟走勢低迷,包括制造業在內的低端就業尤為嚴峻,這影響到他們的總體經濟信心。

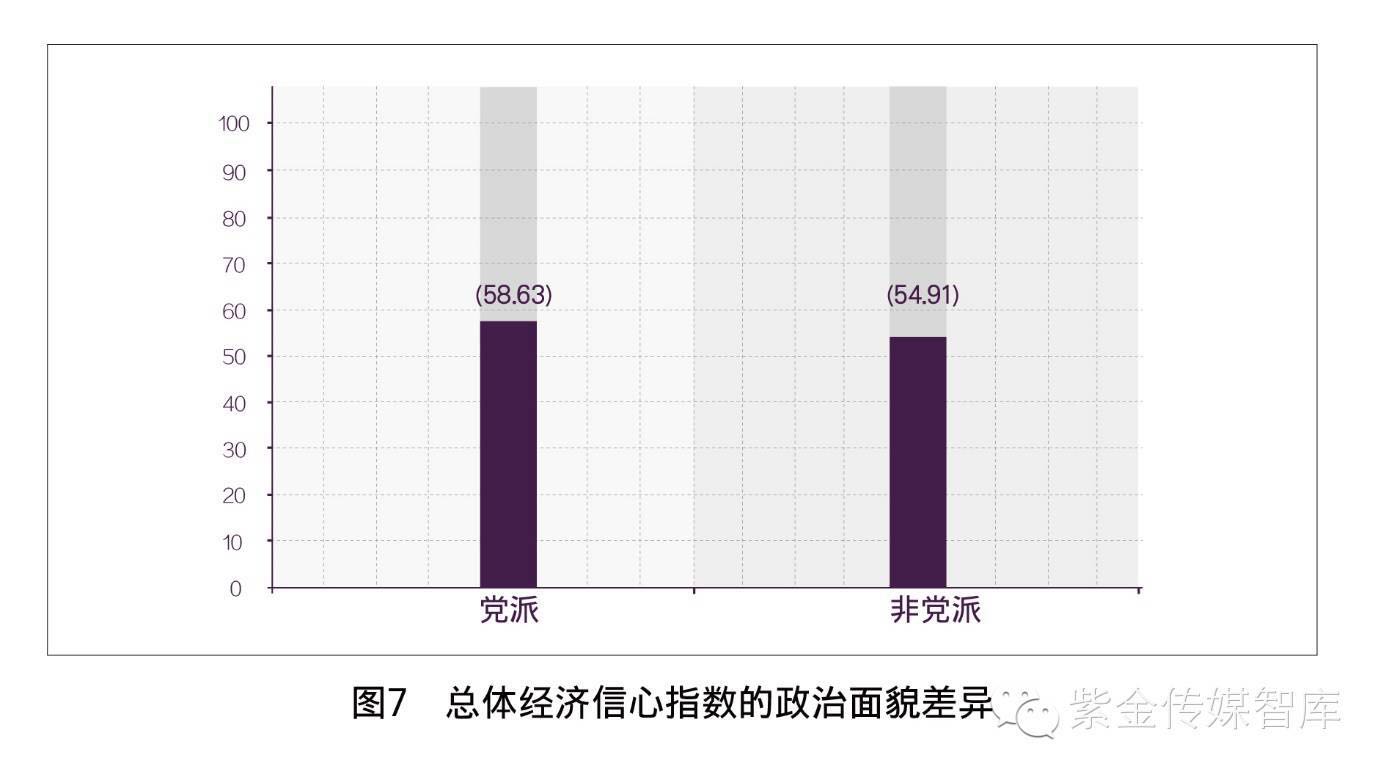

7、政治面貌

如圖7所示,調查表明,黨派成員(包括中共黨員,以及民主黨派成員和共青團員)對于經濟發展的信心比非黨派成員更高。可見,在政治上有歸屬感的群體,基于對政府的信任和體制內的相對利益保障,對經濟發展的態勢更為樂觀。

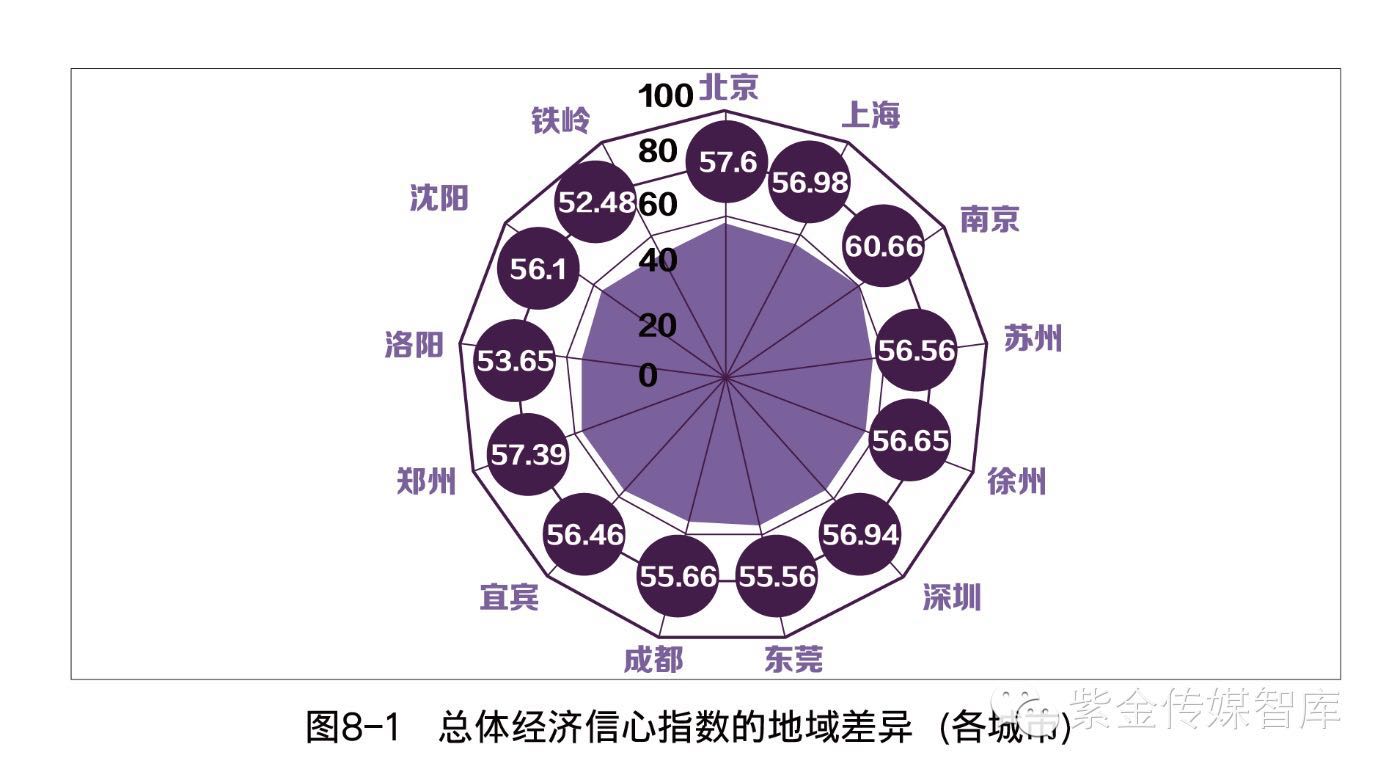

8、地域

如圖8-1所示,調查表明,除了南京地區受訪者的經濟信心指數略高,以及洛陽和鐵嶺兩地受訪者的經濟信心指數略低之外,其他10個城市或地區相互間的差異不明顯。對比鄰近的上海、蘇州和徐州的情況,我們認為造成南京地區的經濟信心指數較高的可能原因,除了近年來南京地區的經濟發展和社會事業的改善比較鮮明外5, 也可能存在某種程度的社會贊許效應。也就是說,因為該調查于南京進行,從事調查的又是南京大學的學生,南京市民不僅比較配合,也給出了相對樂觀的估計。與此相比,洛陽和鐵嶺與其他調查城市之間的差別,則可能在一定程度上體現了這兩個傳統工業和國營經濟占主導地位的地區經濟發展的實際狀況。

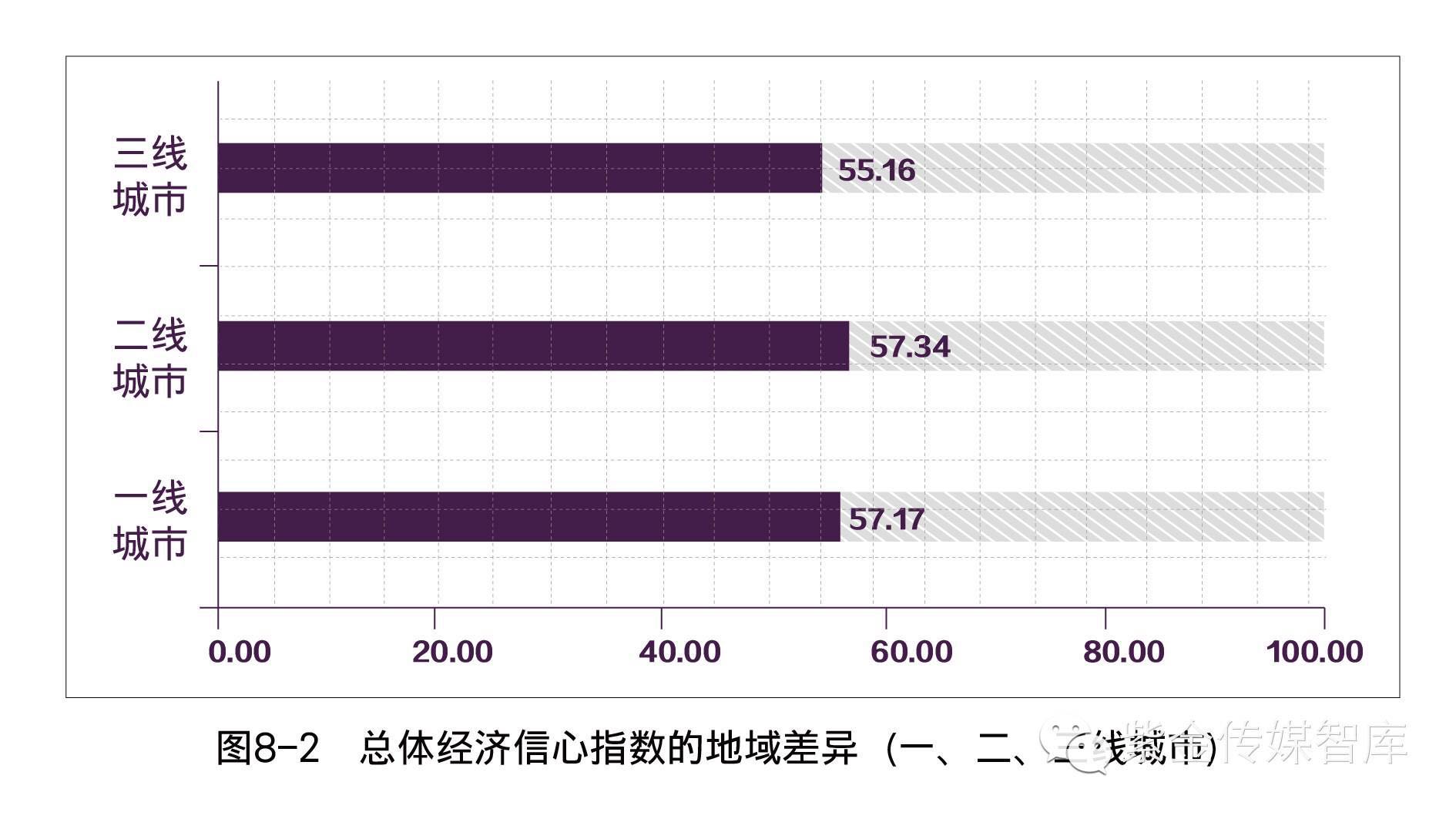

如果將城市按照一線(北京、上海、深圳),二線(南京、蘇州、成都、鄭州、沈陽)和三線(徐州、東莞、宜賓、洛陽、鐵嶺)進行分類,匯總可以得到圖8-2所示的各地區經濟信心指數。數據顯示,在經濟信心指數方面,一線城市與二線城市基本持平,但三線城市略低。從現實生活來看,相比大中城市而言,中小城市的勞動力就業困難、收入偏低、人口流動少、消費動力不足以及外部投資不旺,都是造成中小城市民眾經濟相對信心不足的原因所在。

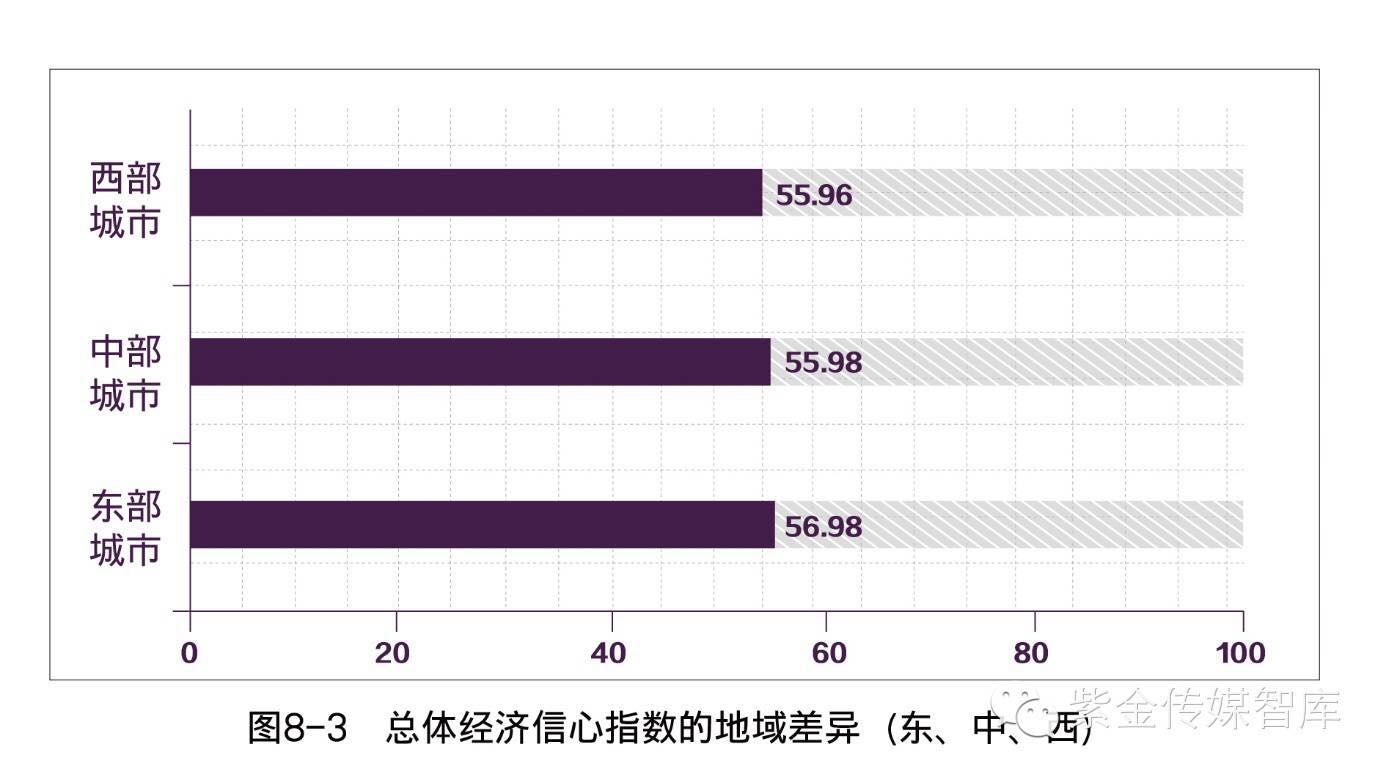

如果再將城市按照東(北京、上海、深圳、南京、蘇州、沈陽、徐州、東莞、鐵嶺)中(鄭州、洛陽)西(成都、宜賓)部進行劃分,匯總得到各地區經濟信心指數如圖8-3所示。東部城市的經濟信心指數略高于中部和西部城市,而后兩者基本持平,這與中國不同地區的經濟發展狀況和東西部差異是基本吻合的。

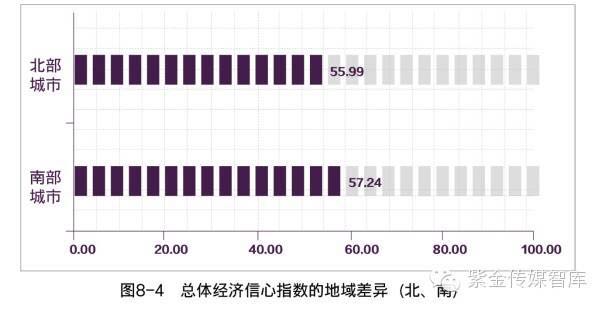

進一步,如果將城市按照南(上海、深圳、南京、蘇州、東莞、成都、宜賓)、北(北京、鄭州、沈陽、徐州、洛陽、鐵嶺)進行劃分,匯總得到各地區經濟信心指數如圖8-4所示,南方城市的經濟信心指數略高于北方城市。

9、中產階層與低收入群體

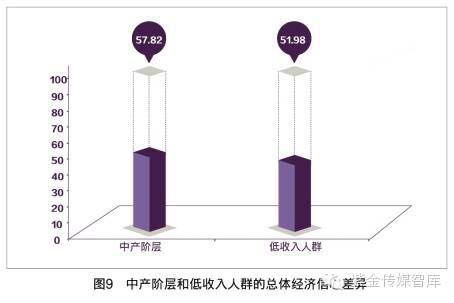

如圖9所示,我們依據(1)個人月收入在5000元以上;(2)學歷在本科以上;(3)職業為白領(黨政機關干部和企事業管理人員、專業技術人員、公司職員即經理階層和個體勞動者)這三個標準,得出符合中等收入群體(即西方所謂“中產階級”)定義的人數為854人,在這854個人中,總體經濟信心指數為57.82,略高于平均水平。進一步依據(1)職業為失業或下崗;(2)月收入在1000元以下且不是學生這兩個標準,得出符合低收入群體定義的人數572人。在這個群體中,總體經濟信心指數為51.98,低于平均水平,更低于中等收入群體。

二、中國民眾當前的和預期的經濟信心指數

民眾當前的經濟信心指數為47.64, 未來經濟信心指數為65.72。因此我們可以推論,盡管受到GDP增速下滑和經濟走勢低迷的影響,中國民眾當前的經濟信心與以往相比明顯不足,但他們對未來的經濟信心卻持樂觀態度。

1、性別

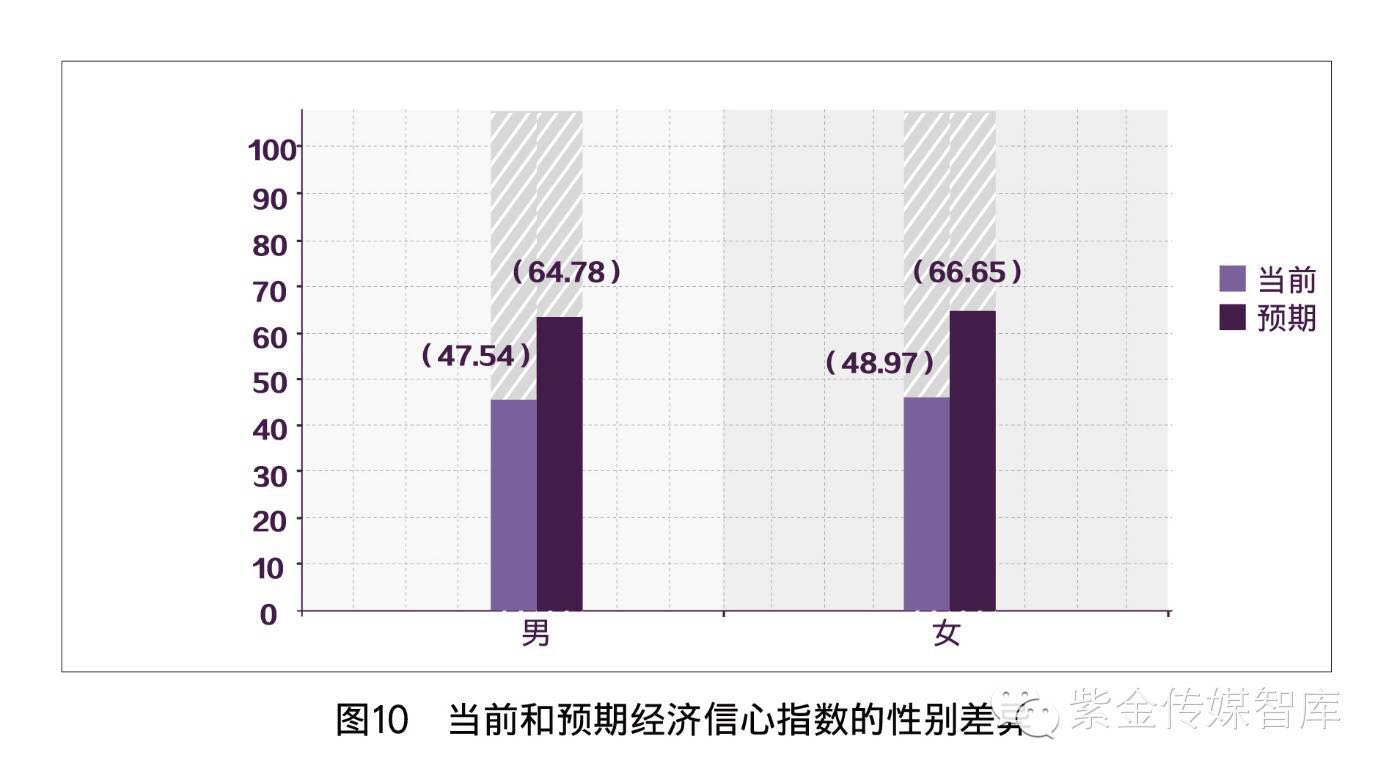

由圖10可以看出,不論對當前還是對未來的預期,女性的經濟信心指數都要略高于男性,但差異并不大。同時,女性和男性在“預期經濟信心指數”上,都明顯高于“當前經濟信心指數”。這表明,雖然民眾對現在的經濟狀況不甚滿意,但他們對2016年國家經濟的恢復和發展仍有比較足的信心。

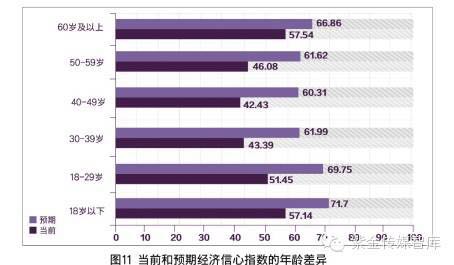

2、年齡

由圖11可以看出,各個年齡階段對當前和未來預期經濟指數都顯示:民眾對當前的經濟狀況都不甚滿意,但他們對2016年即不遠的未來卻持有較為樂觀的態度。同時,各個年齡階段的信心指數差異明顯呈倒U曲線,即呈現中間低,兩頭高的趨勢,即18歲以下和60歲以上這兩個年齡段對經濟持較為樂觀的態度,而30-39歲、40-49歲這兩個年齡段對經濟的信心指數較低。尤其是40-49歲這一群體,其當前和預期的經濟信心指數都是最低的。認真分析起來,其可能的原因是:30-39歲和40-49歲這兩個階段的群體作為主要的勞動力來源,對經濟形勢的變化會更為敏感,體驗會更為深刻;而未成年人和老年人由于不直接參與勞動力市場,對經濟形勢變化的關注相對來說較少,因此對經濟形勢的嚴峻程度考慮不足。

3、文化程度

從圖12可以看出:在各個文化程度段,對2016年的預期經濟信心指數都要高于當前經濟信心指數。同時,經濟信心指數存在一定的學歷差異,盡管學歷差異并不明顯。其中,除了小學及以下的低學歷群體對當前及未來的經濟信心都不足外,對當前的經濟狀況學歷越高信心越大,但對2016年即未來的經濟信心研究生以上群體卻比較擔憂。具體分析起來,可能說明,低學歷群體對自身經濟狀況的不滿意程度較高,對在不遠的將來改變的信心也不大;而最高學歷的群體意識到的經濟嚴峻程度要大于一般學歷群體。

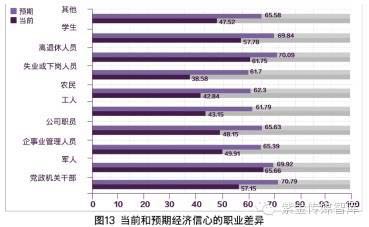

4、職業

在職業序列中,從圖13可以看出:一方面,各個職業段的人群對2016年的預期經濟信心指數都要高于對當前的經濟信心指數;但另一方面,經濟信心指數的職業差異明顯。就對當前經濟情況的認知而言,失業或下崗人員信心最低,只達38.58,這是他們對自身困難狀況認知的反映;其次是農民和工人,分別為42.84和43.15;軍警人士和離退休人員對當前的經濟信心最高,分別達到65.66和61.75。對于未來即2016年的經濟預期,黨政機關干部、離退休人員、軍警人士和學生群體信心明顯居高,基本上都在70點左右。從調查來看,經濟信心的高低與職業的社會經濟地位大體上呈現正相關關系。除了學生可能因為不直接參與經濟活動,對經濟形勢的變化不甚敏感外,其他幾類群體的信心較高可能與他們對國家政策比較信任、體制內的收入相對穩定有關。

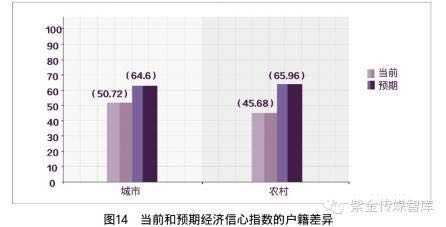

5、戶籍

從圖14可以看出,在我們的調查中,城市居民當前的經濟信心指數為50.72,明顯高于農村居民45.65,但兩者都處于不高的水平。但是,從圖14中可以明顯看出,城鄉居民對于未來的經濟信心差異不大且都比較高,其指數分別達到64.6和65.96。由此可見,雖然城鄉居民對于當前的經濟形勢的信心不足,而且農民的經濟壓力更大,但是對于將來即2016年的經濟發展形勢都抱有較多的信心與希望。值得注意的是,對于未來的經濟信心農村居民超過城市居民,究其原因,可能與本調查數據來源于手機訪問有關。顯然,使用手機的農民是經濟生活中比較活躍的人,他們比較其他農民而言對經濟生活的參與更加廣泛而深入。

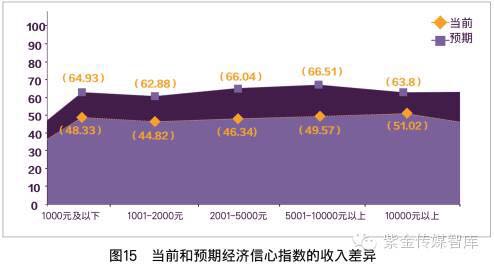

6、月收入

從圖15中可以明顯看出,對當前經濟的信心,除了收入10000元以上的群體微樂觀外,指數達51.02,其他群體都持較為悲觀的態度。而對當前經濟信心最低的群體不是月收入1000元以下的低收入者,而是月收入1001-2000元的群體。這可能與月收入1000元以下者有不少人靠政府補貼的低保度日,因此對政府的經濟救助有信心有關;而月收入為1001-2000元的群體處于勞動力市場的底層,是社會的草根一族,他們承受的經濟壓力較大,對經濟現狀的改變要求較高,因此其經濟信心自然也比較低。

對未來經濟的預期,仍然是月收入1001-2000元的群體信心最低。但月收入10000元以上的群體預期信心指數卻一改現狀認知的高位狀態,而降至倒數第二。這也許與高收入群體的收入受國家經濟波動影響更大,他們對未來即2016的經濟信心相對較低有關。月收入2001-5000的群體值得關注,他們對當前經濟的信心和未來預期反差最大,高達19.7個點。其原因可能是這一群體是勞動力市場上最活躍的群體,對未來的期盼也最高。

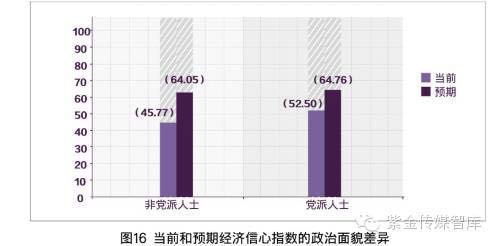

7、政治面貌

由圖16可見,非黨派人士對當前的經濟信心遠遠低于有黨派者;而預期經濟信心指數顯示兩者差異不大。這一方面說明有政治歸屬感的群體對當前的經濟信心更高,另一方面也說明同在體制外的人員相比,一般體制內的人員獲得的經濟收益和社會保障也比較高。

8、地域

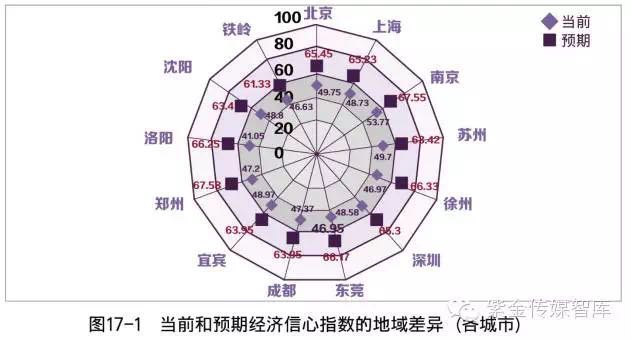

如圖17-1所示,我們調查的13座城市的居民對于2016年預期的經濟信心都遠遠高于當前。當前的經濟信心指數除了南京其他城市都在50點以下,但各城市的未來經濟信心指數均高于60。除了南京和鄭州兩地的受訪者的經濟信心指數較高,鐵嶺的受訪者經濟信心指數略低之外,其他地區間差異不明顯。對比鄰近的上海、蘇州和徐州的情況,我們認為造成南京地區的經濟信心較高的可能原因,除了近年來南京的經濟發展總體尚好以外,也與南京民眾的社會贊許效應有關。也就是說,因為該調查于南京進行,且是由南京大學的學生進行的,所以無論是對于當前的經濟信心,還是預期的經濟信心,南京市民都給出了相對比較樂觀的評估。經濟發展進入新常態以后,鄭州市的經濟發展發生很大變化,連續5年鄭州經濟增速趕超全國,這極大地提高了鄭州人民對于未來經濟發展的信心。而鐵嶺與其他調查城市之間的差別,則可能在一定程度上體現了鐵嶺等東北老工業區經濟發展的實際情況。

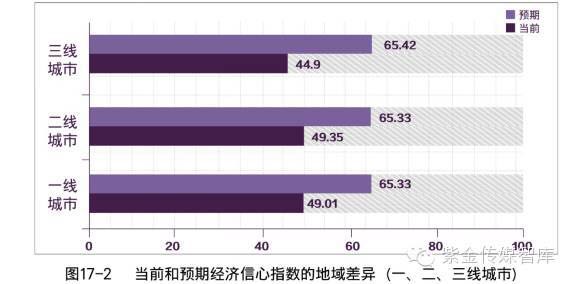

如果將城市按照一線(北京、上海、深圳)、二線(南京、蘇州、成都、鄭州、沈陽)和三線(徐州、東莞、宜賓、洛陽、鐵嶺)進行分類,匯總得到各地區經濟信心指數如圖17-2所示。三線城市對當前的經濟信心明顯低于一、二線城市,而對于預期的經濟信心,一線城市與二線城市基本持平,三線城市略高。但是都相差不大。經濟增速減緩對于三線城市的經濟發展影響很大,同時也可能使居民當前的經濟信心不足,但是,他們對于未來的經濟形勢仍然充滿信心。

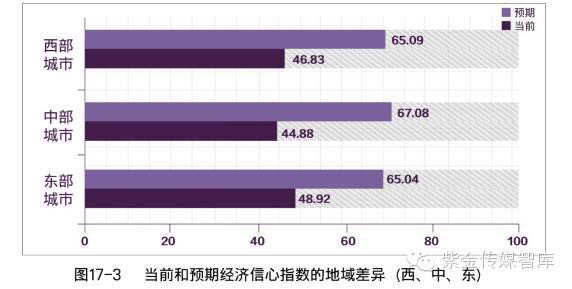

再將城市按照東(北京、上海、深圳、南京、蘇州、沈陽、徐州、東莞、鐵嶺)中(鄭州、洛陽)西(成都、宜賓)部進行劃分,匯總得到各地區經濟信心指數如圖17-3所示。由圖17-3可以看出,在東中西三類城市中,預期經濟信心指數都要高于當前經濟信心指數。同時,不論是當前還是預期經濟信心指數,東部城市的經濟信心指數都略高于中部和西部城市。可能的原因是,東部城市的經濟發達程度更高,發展速度更快,無論是生產還是消費都比較旺盛,因此民眾對經濟也較有信心。

如果將城市按照南(上海、深圳、南京、蘇州、東莞、成都、宜賓)、北(北京、鄭州、沈陽、徐州、洛陽、鐵嶺)進行劃分,匯總得到各地區經濟信心指數。由圖17-4所示,南北部城市的預期經濟信心指數都要高于當前經濟信心指數。而對南北部城市比較能夠發現,南方城市的經濟信心指數要略高于北方城市,但差異并不明顯。

9、中產階層與低收入群體

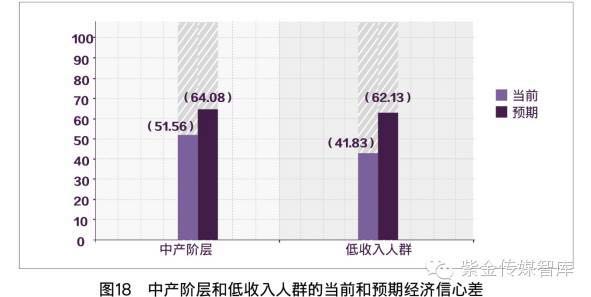

我們依據(1)個人月收入5000元以上;(2)學歷為本科以上;(3)職業為白領(黨政機關干部、企事業管理人員、公司職員或個體勞動者等)這三個標準,能夠得出本次調查符合中產階層定義的人數為854人,他們當前和預期的經濟信心指數分別為:51.56和64.08。

與此相應,依據(1)職業為失業或下崗;(2)月收入在1000元以下且不是學生這兩個標準,能夠得出符合低收入群體定義的人數572人。在這個群體中,當前和未來的經濟信心指數分別為: 41.83和62.13。可以很明顯的發現:中產階層的當前的和預期的經濟指數都要高于低收入群體的經濟信心指數。低收入群體對經濟的當前和預期的信心相對不足是他們在現實經濟與社會中所遇困難的反映。

第四章總體結論

通過以上分析,我們夠獲得下述結論:

1、中國民眾的經濟信心整體上呈現出比較“樂觀”的基調;具體說來,雖然民眾對當前經濟形勢的認知略顯“悲觀”,但對2016年即未來經濟形勢的預期較為“樂觀”。

調查結果顯示中國民眾總體的經濟信心指數為56.68;當下的為47.64,而對2016年即未來經濟信心的指數達到65.72,當前和未來經濟信心指數相差18.08點。由此可見,中國民眾對中國經濟的未來走勢明顯持樂觀心態。比較當前經濟信心指數和預期信心指數,“當前”和“未來”反差之大,可謂隱隱“悲觀”去,明天更“樂觀”。

事實上,盡管中國經濟近期走勢低迷,但民眾所持的樂觀心態并非沒有依據。基于2015年可能成為中國中高端制造業開始自我革命和創新的一年,同時成為中國實體經濟邁向互聯網+的第一年,加之國家開始通過倡導“供給側改革”,希望將落后的產能加速淘汰,以大量資本扶持具有創新能力的中小企業,可以相信中國改革和經濟增長的信心并沒有失去。

2、一方面“白領”階層或中等收入群體的總體經濟信心指數最高,另一方面社會低收入群體在面臨嚴峻的經濟壓力的同時,卻對2016年即未來的經濟預期報以積極的態度。

調查結果顯示無論是從職業還是從收入來衡量,中等收入群體或所謂“中產階層”的總體經濟信心指數相對較高。具體說來,白領階層(包括黨政機關干部、軍人、警察及經濟管理人員)對經濟發展的信心較高,而月收入在5000元以上的人群的總體經濟信心也較高(57.82)。考慮到無論是經濟結構轉型、供給側改革,還是全民創業、互聯網+,都需要高端勞動力的傾情投入,以及這一群體對財富增長的渴望和對生活方式改善的需求,因此不讓他們失去對中國經濟的信心并對未來報以更高的期望是中國經濟未來復興的關鍵所在。

與此同時,要將社會的理念帶回社會主義,要讓全體人民真正享有改革開放的成果,我們也不能忽視中等收入群體以外的勞動者,尤其是失業或下崗的社會弱勢群體。調查看到,正是這一群體的當前經濟信心最低,當同時他們對2016年即不遠的未來卻懷有同樣高企的期望。具體說來,社會低收入群體對當前的經濟信心只有41.83,低于平均值近6個點,但他們的預期經濟信心高達62.13,雖然預期經濟信心的增值仍然不及平均水平,但與當前值的差異高達20.3。弱勢群體對未來的期盼不僅顯示了他們對生活的向往,也表現出他們對國家和政府引領中國經濟向好發展的高度信任。

3、部分地區和部分群體的經濟信心指數呈現出“悲喜兩重天”的翻轉特征,也就是說這些地區和人群盡管對當下的經濟形勢都評判不高,但他們對2016年即未來的經濟預期都明顯向好。

調查結果顯示,包括農村、三線城市和中部城市在內的地區與群體都呈現出這種“翻轉”特征。比如,農村群體的當前信心指數低于城市群體,但未來的預期指數卻高出城市群體(城市當前指數50.72,預期指數64.6;農村當前指數45.68,預期指數65.96);三線城市當前指數低于一、二線城市,但未來指數明顯高于一、二線城市(三線城市當前指數44.9,預期指數65.42;一線城市當前指數49.01,預期指數65.33;二線城市當前指數49.35,預期指數65.33);中部城市當前指數低于東部和西部城市,但未來指數高于東部和西部城市(中部城市當前指數44.88,預期指數67.08;東部城市當前指數48.92,預期指數65.04;西部城市當前指數46.83,預期指數65.09)。

4、同男性消費者相比,女性消費者的經濟信心略勝一籌,這一方面反映了兩性在家庭經濟承擔方面的差異及由此形成的經濟壓力不同,另一方面或許也與經濟結構的轉型帶來的傳統制造業的蕭條和服務業的興起有關。

盡管男女在經濟信心指數上基本持平,但調查顯示在不同性別之間還是略微出現了一些分化。女性無論是對當前經濟的認知,還是對2016年即未來經濟的預期上,信心都略高于男性。男女經濟信心方面的差異,一方面與兩性在社會角色和家庭擔當上的差異有關,生活的壓力、各種經濟信息的沖擊,使得男性比較女性而言對當前和未來經濟發展的擔憂相對較大;但另一當面,這一差異或許也與經濟結構的轉型相關,也就是說在大規模的制造業遭遇“嚴冬”的同時,服務業也許正迎來相對溫和的春天。

5、在經濟信心指數方面,年齡差異呈現出正U型曲線的走勢,具體說來無論是對當前還是未來的經濟信心,各個年齡階段的信心指數差異呈現出中間低、兩頭高的趨勢。相比較年輕者和年長者,處于中間的中年人群體經濟信心相對較低。

年長者的經濟信心指數較高,同這一群體或已經退出實際的經濟生活領域(如離退休人員)有關,或與這一群體承擔的生活壓力較小、消費需求不再旺盛有關;與此相應,中年人則因作為家庭和社會的中流砥柱承受著較大的經濟壓力,信心指數也相對較低。對于年輕一代的經濟信心指數較高,既可以解讀為這一年齡群體不諳世事、沒有生活壓力又大大咧咧,也可以解釋成正是年輕一代的信心滿滿才使得我們的國家經濟預示著積極的向好趨勢。正如財經專家吳曉波所言,我們的投資主權掌握在60后和70后手上,我們的創業主權掌握在80后手上,我們的消費主權掌握在90后手上,而我們的娛樂主權則掌握在00后手上。事實上,2015年的全民創業潮,既來源于政府的推動,更來源于年輕一代對財富的渴望。

6、在當前的和預期的經濟信心指數方面,不同收入的群體間的差異呈現出“鯽魚型”特征,或U型和倒U型曲線相閉合的特征。

具體說來,低收入和中高收入群體當前和預期的信心指數間的差別較小,而收入居中的群體當前和預期的信心指數間的差別較大。例如,月收入1001-2000元的群體對2016年的經濟預期信心指數與當前的經濟信心指數差值為18.06,但月收入2001-5000元的群體預期與當下信心指數的差值則為19.7。這一數據特征說明,相比較低收入的弱勢群體和較高收入的中等收入群體而言,一般草根大眾對未來的期望和信心最高。

7、相對于無黨派者,中共黨員及民主黨派人士的當前經濟信心指數較高,但這兩個群體對2016年即未來的預期信心沒有顯著差異。

如本報告已經指出的那樣,上述數據特征一方面說明有政治歸屬感的群體對當前的經濟信心更高,另一方面也說明同在體制外的人員相比,一般體制內的人員獲得的經濟收益和社會保障也比較高,因此他們對當下的經濟報以相對樂觀的評價(52.50 Vs. 45.77)。而就2016年的經濟形勢而言,盡管不同政治群體都報以了比較高的期望,但無黨派者或體制外群體的期望攀升更為明顯。

注:

1執筆人:周曉虹、耿柳娜、張洪、孫建軍、吳愈曉、閔學勤、張騰霄、肖璐、李軍、王寧和紀鶯鶯等。

2洪銀興:《論中高速增長新常態及其支撐常態》,《經濟學動態》2014年第11期。

3新華社:《習近平總書記在河南考察》,《人民日報》2014年5月12日。

4張占斌、周躍輝:《關于中國經濟新常態若干問題的若干思考》,《經濟體制改革》2015年第1期。

5單以2014年GDP增長的實際情況來看,南京以8820.75億元的GDP趕超無錫,第一次成為全省第二名(僅次于蘇州);而從增速來看,2014年南京GDP同比增長10.1%,而同期北京僅為7.3%,上海更是只有7.0%。另外,南京經濟結構的調整力度也比較大,比如,南京成為江蘇首個服務業增加值占GDP比重超過一半的省轄市,達到55.8%。