大數(shù)據(jù)觀世|第1期:世界如何報道中國

- 2020-03-31 10:53:00

- 龔為綱 朱 萌 張 賽 羅教講 原創(chuàng)

研究簡介

《媒介霸權、文化圈群與東方主義話語的全球傳播———以輿情大數(shù)據(jù)GDELT中的涉華輿情為例》通過全球輿情大數(shù)據(jù)對西方涉華輿情所建構的東方主義話語及其全球傳播機制進行了分析。

研究發(fā)現(xiàn),在新媒體時代,美國涉華輿情延續(xù)了傳統(tǒng)東方主義話語的內涵,將中國建構成專制主義的、人權問題突出的、對西方充滿挑釁和威脅的形象。研究還發(fā)現(xiàn),全球網(wǎng)絡空間中的新聞信息傳播同時表現(xiàn)出“核心—邊緣”結構和“文化圈群”結構,二者塑造了全球網(wǎng)絡空間中涉華輿情的景觀,“核心—邊緣”結構使得霸權國家所建構的東方主義話語在廣大亞非拉國家擴散,而基于共同語言、文化接近性等所形成的文化圈群結構則弱化了西方政治話語在阿拉伯、俄羅斯和中東歐等區(qū)域中大部分國家的傳播。上述發(fā)現(xiàn)有助于提升未來我國對外傳播的有效性和針對性。

重要概念——東方主義

世界如何認識中國?一百多年前,中國被納入世界體系之中,曾經(jīng)歷過半殖民地半封建社會的歷史。在西方想象中,中國曾經(jīng)是一個落后、愚昧無知、神秘、封建專制的“他者”形象。盡管中國形象較之百年前大有改觀,但是新時代中國的形象在西方媒介話語中仍存在被遮蔽的現(xiàn)象,東方主義話語批判對于揭示西方話語偏見有重要理論意義。

薩義德的“東方主義”概念建立在對東方學的批判上。薩義德認為,東方學是在19世紀和20世紀早期歐美國家學術機構中以教授、書寫或研究東方和東方人為目的的一門包括人類學、社會學、歷史學和語言學的學科,它帶有早期歐洲殖民主義政治色彩,以“東方”與“西方”二者之間的本體論和認識論意義上的對立為基礎。東方主義的理論意義體現(xiàn)在兩方面:首先,這是從西方的角度認識東方,是一種從外部認識東方的方式,因此不可避免地存在西方主觀視角;其次,東方學討論的“東方”并不是現(xiàn)實世界的真實的東方,而是西方話語中的東方。東方學已成為西方現(xiàn)代政治的重要組成部分,東方主義話語構建的中國形象背后涉及復雜的西方權力、利益關系,體現(xiàn)了西方的意識形態(tài)和價值觀。

在上述理論背景的觀照下,該文將西方涉華報道納入東方主義的分析視角下來理解,并嘗試回答:在媒介轉型與新媒體崛起的時代,西方主流媒體的渉華報道是否依然延續(xù)著傳統(tǒng)東方主義話語的建構邏輯?

數(shù)據(jù)來源

本研究的數(shù)據(jù)來源為互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)GDELT(GlobalDatabase of Events,Languageand Tone,全球事件、語言和語調數(shù)據(jù)庫),這是世界上最大的政治事件開放數(shù)據(jù)庫,其信息來源于全球100多個國家65種語言中的社交媒體、門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡論壇、網(wǎng)絡新聞信息。

僅在2015年2月-2019年2月,該數(shù)據(jù)庫已經(jīng)匯聚了全球各種新媒體平臺上大約9億張網(wǎng)頁的信息,數(shù)據(jù)量多達8.5TB。該數(shù)據(jù)庫由谷歌開發(fā)者卡列夫·利塔魯(KalevLeetaru)創(chuàng)建。自2014年以來,該數(shù)據(jù)庫存儲在GoogleBigQuery云平臺上,本文主要通過Google Bigquery云計算平臺對GDELT數(shù)據(jù)進行處理。

本研究所分析的數(shù)據(jù)主要包括GDELT數(shù)據(jù)的兩種形式:一是半結構化信息,相關數(shù)據(jù)目前存儲在GoogleBigquery平臺上;二是根據(jù)GDELT數(shù)據(jù)庫所提供的網(wǎng)頁URL信息進行定向網(wǎng)絡爬蟲并獲取的英文文本的原始信息,用于分析美國等發(fā)達國家涉華輿情的話語建構特征。該文通過安暢云部署了100多臺服務器,借助通用網(wǎng)絡爬蟲程序將2015-2018年間所有來自西方發(fā)達國家和部分英語國家中的英文文本信息爬取下來,大約包括3.5億篇英文文本信息。該文對美國東方主義話語分析主要來源于這部分數(shù)據(jù)。

研究方法

研究運用谷歌云計算平臺與大數(shù)據(jù)分析方法,以全球互聯(lián)網(wǎng)上各國的新聞網(wǎng)站、門戶網(wǎng)站等所構成的電子化語料庫為數(shù)據(jù)來源,以各國涉華報道信息為分析對象,聚焦于世界各國涉華報道的話語建構特征及其形成邏輯,回答新媒體時代“世界如何報道中國”的問題,并以國家之間的媒介信息傳播網(wǎng)絡及其結構特征為解釋變量,解釋西方話語的全球傳播機制。

數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)

數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)——美國涉華輿情中的文本分布呈現(xiàn)極強的對抗性

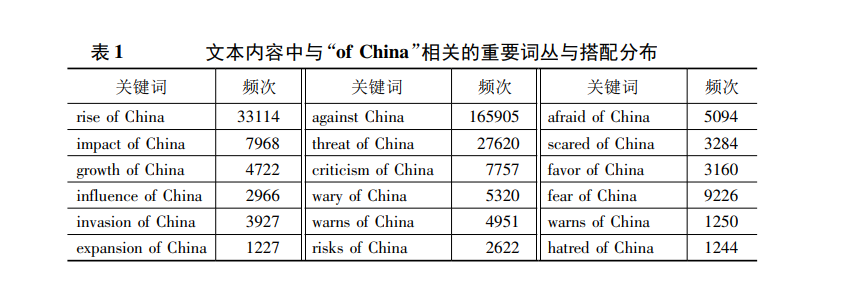

從最重要的關鍵詞組出現(xiàn)的頻率來看,研究發(fā)現(xiàn),“riseofChina”“againstChina”“threatofChina”是所有詞組中出現(xiàn)頻率特別大的三個關鍵詞。這表明,當前美國的涉華輿情的宏觀時代背景是中國崛起,這主要涉及“rise of China”這個關鍵詞;而如何應對中國崛起是其公共話語關注的核心議題,所以與“againstChina”相關的話語建構才顯得非常重要;應對中國崛起和遏制中國的一種重要話語策略就是在美國內外制造中國威脅論,形成國內的社會共識和在國際社會的動員。上述三個關鍵詞的具體內涵及其內在關聯(lián)大致是當前美國涉華公共輿情的總體特征。

數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)——美國涉華輿情中“中國威脅論”的話語空間結構聚焦于經(jīng)濟與軍事威脅

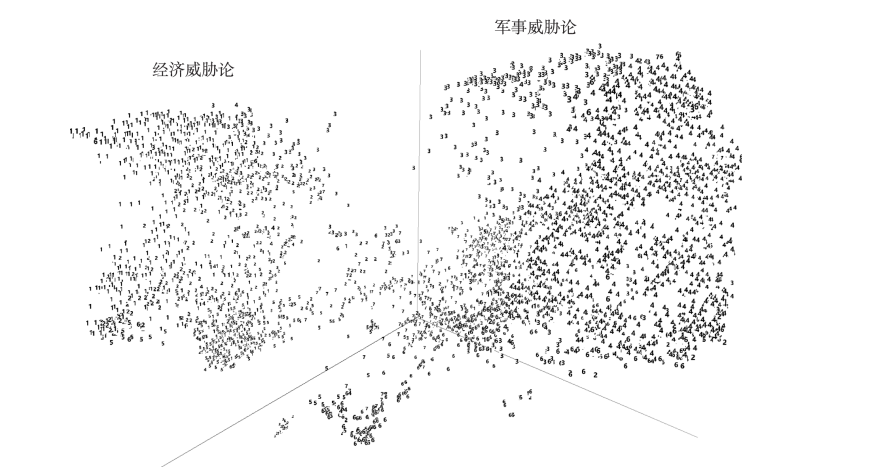

中國威脅論主要表現(xiàn)為經(jīng)濟威脅和軍事威脅的話語,其他類型的中國威脅論,比如說科技威脅、網(wǎng)絡威脅、環(huán)境威脅、意識形態(tài)威脅等話語的聲音相對較弱。如果說軍事與安全威脅是美國軍方炒作的話,那么經(jīng)濟威脅則反映的是華爾街的利益訴求,兩種聲音反映了美國社會兩大精英集團的利益訴求,由于各自的利益出發(fā)點不一樣,所以這兩種不同的話語形成了特色鮮明的“雙重話語空間”。

數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)——東方主義話語在不同“文化圈群”中分布迥異

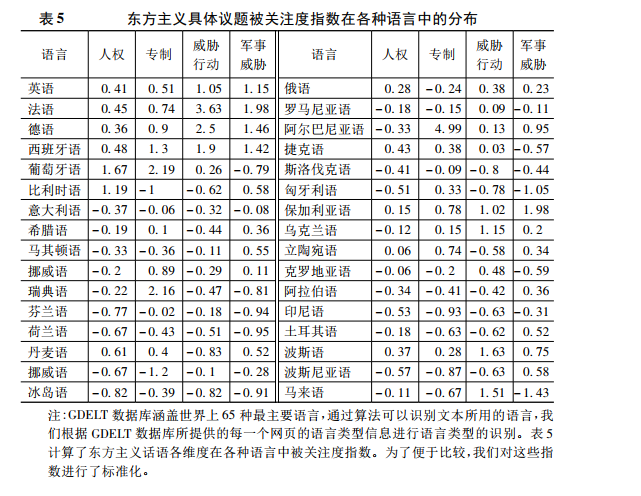

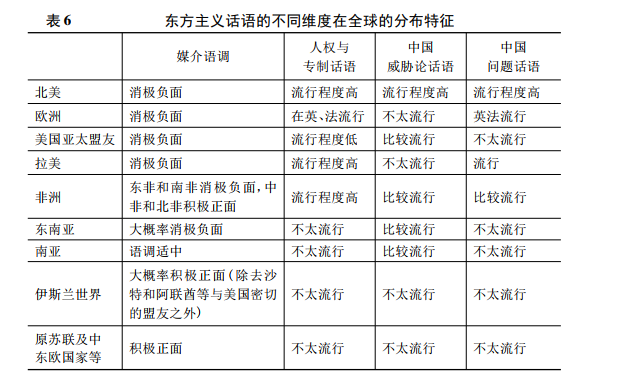

在西方世界占據(jù)主導的語言中,東方主義話語的流行程度要遠遠高于其他非西方語言,這突出地體現(xiàn)在英語、法語、德語、西班牙語、葡萄牙語等廣泛使用的語言中,這些語言不但在英國、美國這樣的核心國家盛行,而且在其聯(lián)盟、曾經(jīng)的殖民地國家廣為流行,東方主義話語在這些世界主導性語言中廣泛傳播,所利用的恰恰就是共同語言所提供的交流便利性以及語言背后的價值觀所提供的文化認同。比如說英語在印度和南非通行,西班牙語在拉丁美洲通行,法語在非洲通行等等,這些都為宗主國的媒介話語在其前殖民地大行其道提供了便利,這種分析結果與上文有關東方主義話語的國別分布結果大體吻合。

不過,在南歐和北歐等語言中,比如說在意大利語、芬蘭語、瑞典語等其他語言中,東方主義話語的流行程度相對較低,說明這些語言中的東方主義話語相對較弱。與英語、法語、西班牙語等主導性語言的差異以及文化上的差異可能導致相關國家盡管也是西方世界的成員(同屬北約),但在媒介話語上卻很難完全與英美等核心國家的步調一致,從而構成西方主導話語的“薄弱地帶”,使東方主義話語在歐洲各國媒介中的分布呈現(xiàn)“碎片化”特征。

與東方主義話語盛行于西方主導性語言不同,這些話語在伊斯蘭世界以及原蘇聯(lián)及中東歐國家等地區(qū)流行程度相對較弱。該文計算了東方主義話語在上述兩個地區(qū)各種語言中的分布特征,從概率上來看,在伊斯蘭世界的阿拉伯語、波斯語、土耳其語、印尼語中,以及在原蘇聯(lián)及中東歐國家等地區(qū)的俄語、羅馬尼亞語、匈牙利語等語言中,人權話語、專制話語、中國威脅話語、軍事威脅話語的流行程度明顯低于西方主導性語言。

數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)——美英法主導了全球媒介信息互動網(wǎng)絡及其結構

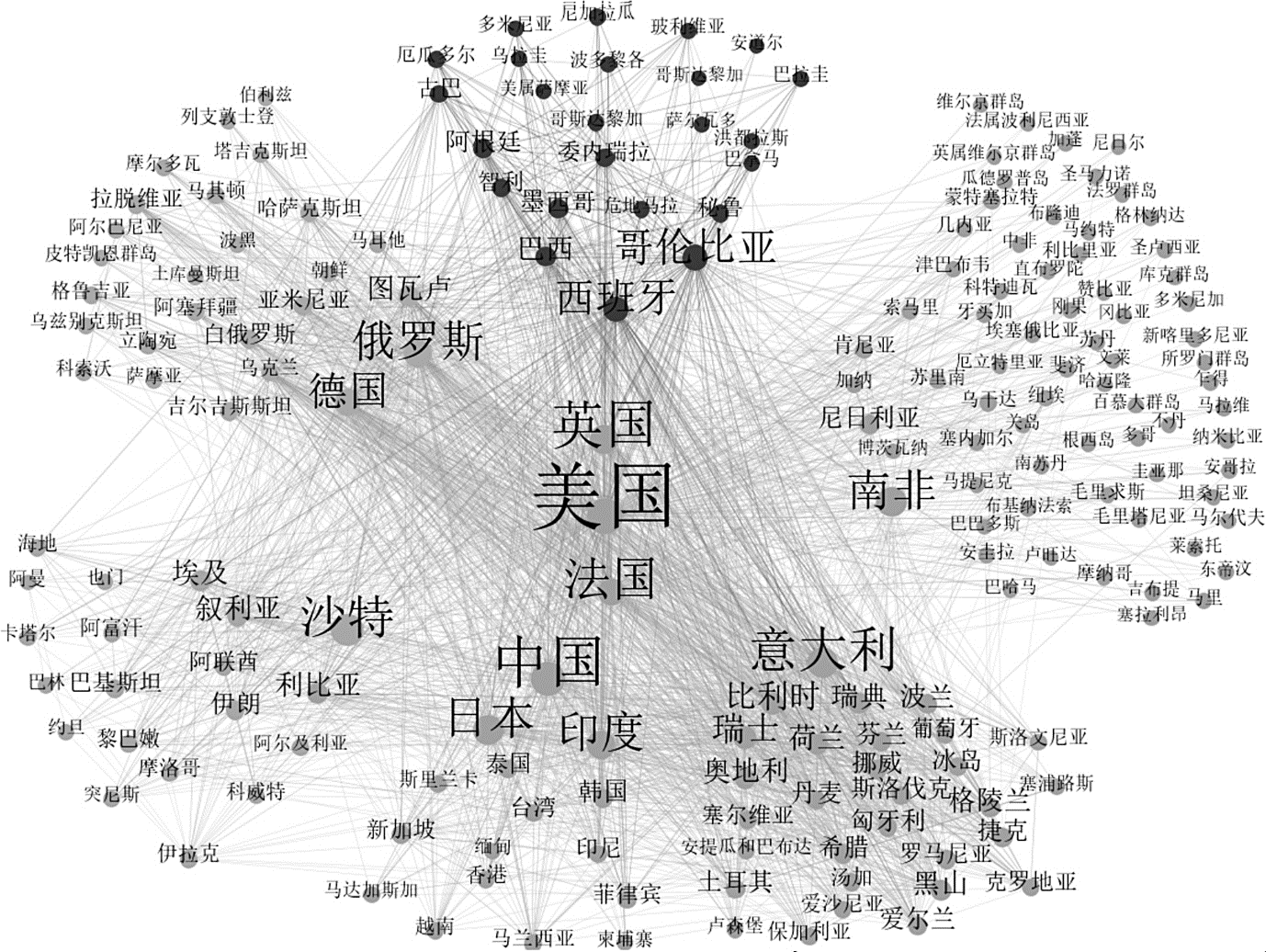

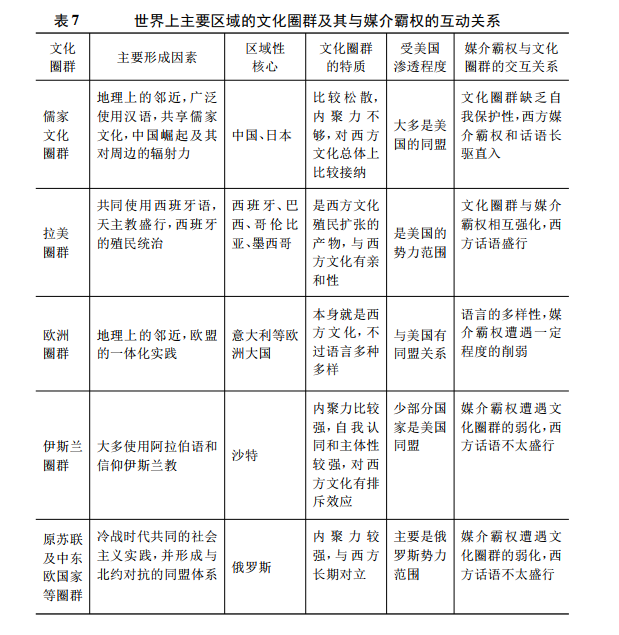

基于全球新媒體語料庫中18億個超鏈接,展示國家(包括中國臺灣和中國香港等地區(qū))之間的媒介互動關系。在這個各國媒介超鏈接互動形成的網(wǎng)絡結構中,每一個節(jié)點代表一個國家,節(jié)點越大,代表與其他國家建立的鏈接數(shù)量越多,在全球輿情空間中的話語權越大。節(jié)點與節(jié)點之間根據(jù)超鏈接互動數(shù)量形成邊。節(jié)點之間因為聯(lián)系密切,形成各種各樣的凝聚子群和圈群結構,通過社區(qū)探索算法,我們一共識別出六個文化圈群,圈群內部超鏈接互動關系更加緊密。通過這張網(wǎng)絡關系圖,我們可以清晰地呈現(xiàn)當前新媒體中的媒介信息傳播網(wǎng)絡,通過對圖2進行分析,我們既能看到經(jīng)典的媒介帝國主義理論中“核心—邊緣”機制所提供的洞見,也能看到基于地理區(qū)域、共同語言和歷史文化的“圈群結構”(即網(wǎng)絡結構中的“凝聚子群”)。

也就是說,當前全球新媒體互動所展示的全球傳播秩序既在很大程度上延續(xù)了過去的“核心—邊緣”機制,同時也展示了共同語言和歷史文化等因素在塑造媒介傳播景觀方面的重要意義。

研究結論

研究結論——東方主義話語在全球呈現(xiàn)何種分布特征?

在全球的分布特征,我們大體可以做出如下判斷:總體而言,西方發(fā)達國家及其盟友體系,以及高度依附于西方世界的第三世界國家(主要是拉美和非洲大部分國家)所建構的中國媒介形象偏向消極負面,涉華輿情中的東方主義話語色彩濃厚;而伊斯蘭世界和原蘇聯(lián)及中東歐國家等地區(qū)的中國媒介形象偏向積極正面,東方主義話語不太流行。東方主義話語在全球的分布并不是完全按照“核心—邊緣”結構分布,而是同時呈現(xiàn)出基于共同語言與歷史文化的“圈群結構”特征。

研究結論——文化圈群如何與媒介霸權互動?

1.核心—邊緣機制

新媒體時代媒介傳播秩序依然呈現(xiàn)出“核心—邊緣”結構特征,處于世界體系核心的國家接受了最多的超鏈接,這既體現(xiàn)了核心國家的媒介霸權,也體現(xiàn)了邊緣國家的依附。處于核心位置的西方發(fā)達國家利用其在網(wǎng)絡中的優(yōu)勢地位和信息控制能力,對邊緣國家的媒介信息生產進行影響和滲透,使得邊緣國家在媒介生產、議題設置等方面依然受西方主流媒體高度影響。

2.文化圈群機制

新媒體時代的全球媒介信息傳播秩序正在發(fā)生快速轉型,突出地表現(xiàn)為各大“文化圈群”內部信息密切流動機制的興起,表明媒介轉型與世界格局多極化進程中發(fā)展中國家之間的交流逐漸興盛,區(qū)域性文化圈群機制的活躍對于西方媒介霸權具有消減效應。

由于歷史和地緣政治等原因,自二戰(zhàn)以來,美國等發(fā)達國家在全球話語體系中處于重要地位,中國崛起過程中突破美國的話語霸權是一個無法回避的問題。當前我國注重建構中國話語體系,在世界上講好中國故事。不過這還不夠,我們還需要科學研判西方話語體系,并根據(jù)其話語建構特征和全球傳播機制,提出應對之策。本文的啟示在于:當前正處于世界格局百年未有之大變局中,同時媒介傳播秩序在新媒體時代也在重構,在這樣一個話語權重構的重要契機,結合全球網(wǎng)絡傳播的結構性特征,可以在以下幾個方面有所作為。

對策建議

一是對外傳播要善于利用新媒體信息傳播的文化圈群特征,找準關鍵點。全球網(wǎng)絡空間輿情信息傳播表現(xiàn)出極強的文化圈群結構,不同文化圈群還存在一些核心節(jié)點,比如說西班牙在拉美圈群有重要影響力,意大利等國在歐洲圈群有重要影響力,俄羅斯在原蘇聯(lián)及中東歐國家等地區(qū)圈群有重要影響力。因勢利導,合理利用這些次級核心節(jié)點在各文化圈群中的重要影響力,有助于優(yōu)化全球戰(zhàn)略傳播,抓住關鍵要點。

二是利用西方媒介霸權全球分布的不均勻特征和碎片化特征,尋找突破點。美國的全球媒介霸權與其盟友體系高度重疊。不過在具體議題上,其歐洲盟友和亞太盟友興趣有所不同。另外歐洲大陸各國間話語體系也呈現(xiàn)出一定的“碎片化”特征,歐洲輿情空間并非鐵板一塊,如何采取有針對性的措施,擴大中國在歐洲的媒介影響力,也是當前中國對外傳播戰(zhàn)略中可以考慮的重要問題。

三是抓住當前媒介轉型的重要契機,尋找中國在非洲與拉美媒介影響力的增長點。非洲和拉美涉華輿情高度依附于西方國家,二者又是我國對外投資的重點。“中國威脅論”在這兩個地區(qū),尤其是在非洲地區(qū)甚囂塵上,顯然有損于中國的全球利益。當前,可趁新媒體興起、媒介轉型與5G時代來臨的契機,推動這些地區(qū)降低對西方的媒介依附,提升其媒介自主性,有效提升我國媒介影響力。

*本文節(jié)選自《社會學研究》2019年第5期