大數據解析非法吸收公眾存款的罪與罰

- 2017-05-02 13:40:00

- 胡嵐嵐 轉貼

(本文數據處理由上海萌泰數據科技股份有限公司提供技術支持)

數據來源:中國裁判文書網

說明:本文篩選的數據來源于中國裁判文書網的公開裁判文書,鑒于中國裁判文書網的數據可能存在公開不及時、公開不全等因素,本文的分析僅針對樣本進行。

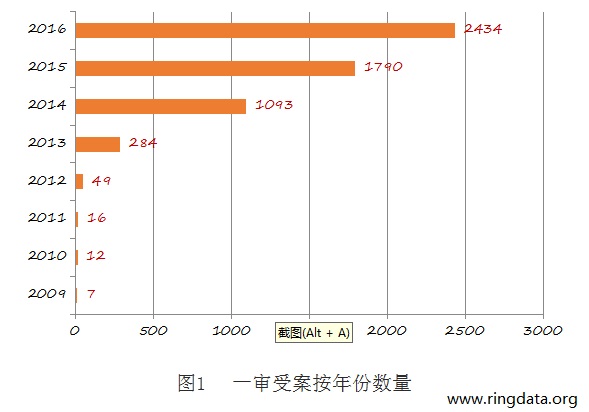

從中國裁判文書網上搜索“非法吸收公眾存款罪”,得到的數據顯示該罪名最早的裁判文書為2009年,因此,筆者所選數據的時間跨度為2009年至2016年。

鑒于中國裁判文書網上的裁定書多為程序性文書,為更準確地對該罪進行實體性分析,本文僅篩選了其中的判決書。在審級上,本文選取的樣本一審文書。剔除其中少量幾份內容不全的文書,共選取一審判決書5685份,共涉及8840人被判非法吸收公眾存款罪,以此為樣本從大數據的角度對該罪名從審判概況、裁判程序、刑罰結果等不同維度進行解讀。

一、非法吸收公眾存款罪之罪狀概述

根據《刑法》第176條的規定,非法吸收公眾存款罪是指非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。

在《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》中,對“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”行為的解釋,需符合四個條件:

1. 未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;

2. 通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;

3. 承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;

4. 向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

同時,“未向社會公開宣傳,在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。”但在向親友或者單位內部人員吸收資金的過程中,明知親友或者單位內部人員向不特定對象吸收資金而予以放任的,以及以吸收資金為目的,將社會人員吸收為單位內部人員,并向其吸收資金的,仍然應當認定為向社會公眾吸收資金,也就是仍然存在構成非法集資的可能性。

可見,只要不具備合法資質面對不特定對象公開宣傳和吸收資金,并承諾還本付息的行為,都可以認定為非法集資。而針對特別人群的內部集資行為,則不宜認定為非法集資。

二、非法吸收公眾存款之“罪”

1、從時間維度看,2013年至2016年間,非法吸收公眾存款案件數以及涉案人數都有急速增長。

通過對裁判文書網的數據抓取,我們可以看到,雖然早在2009年起,司法實務中就已對非法吸收公眾存款犯罪定罪處罰,但直到2012年,入罪的案件數總體很少,但自2013年起,案件數量急劇增長,2013年同比增長5.79倍,2014年同比增長3.84倍。雖然2015年和2016年的增速有所趨緩,但是案件總數絕對值的增加亦十分驚人。

即便將“司法文書公開”等措施的推進節點因素考慮在內,我們認為案件的具體數量可能存在一定程度的誤差,但趨勢逐年增加的結論依然是有效的。

這種增加趨勢背后的原因,我們認為系因非法吸收公眾存款作為一項金融經濟領域的犯罪,尤其是非法集資類犯罪,本身系法定犯,相較之自然犯,法定犯的社會危害性程度多與社會發展、政策變動、行政監管力度息息相關。

回顧互聯網金融發展史,2013年被稱為互聯網金融元年,這一年上海市網絡信貸服務業企業聯盟發布了國內首個《網絡借貸行業準入標準》,2014年,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發布了《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》,對非法集資的行政認定、“向社會公開宣傳”的認定、“社會公眾”的認定、共同犯罪的處理、涉案財物的追繳和處置、證據收集、涉及民事案件的處理、跨區域案件的處理等八個方面的問題作了進一步的明確規定。

對比數據,我們也可相應發現,非法吸收公眾存款案的受案數也在2013年起激增,可見二者之間有很大的關聯性。

2、一審案件受案地域分布

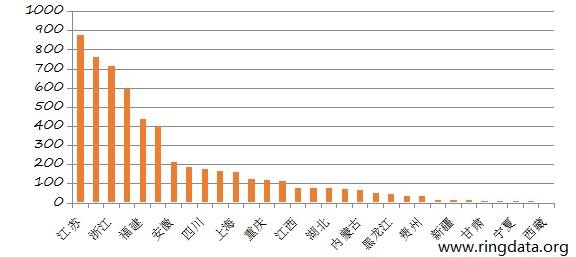

經對樣本數據檢索,非法吸收公眾存款罪的裁判文書量排名前六的依次為江蘇、河南、浙江、河北、福建、山東。

鑒于可能存在部分省份公開數據不及時,或者未公開數據的情況,因此該圖表可能未真實反應全國的判決情況。但根據最新的全國人口省份排名和全國省份GDP排名情況來看,2016年全國人口最多的省份排名依次為:河南、山東、四川、廣東、江蘇、河北;總GDP省份排名依次為:廣東、山東、江蘇、浙江、河南、河北[以上數據來源于統計局官方網站]。從樣本數據來看,除福建省外,其余五省或為人口大省,或為GDP強省,而非法吸收公眾存款罪作為涉眾型經濟犯罪,其在人口眾多,或經濟發達地區多發,亦為情理之中。

圖2一審受案按省份數量

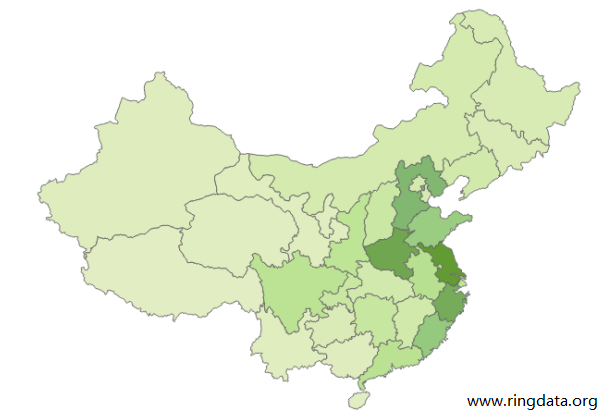

如果我們將上述數據置于地圖上直觀予以觀察,就會更加清晰地看出,東南沿海及環京地區的顏色較其它地區更深,而東南沿海及環京地區本身經濟相對發達,人口較為集中。

圖3一審受案按省份分布

注:圖中僅包括中國大陸各省份的數據,臺灣、香港、澳門未列入統計范圍內,顏色越深代表相關的案件數量越多。

3、一審案件受理法院的層級

在全部5685件樣本案件中,其中由基層法院審理的案件有5590件8840人,由中級人民法院審理的有95件156人。

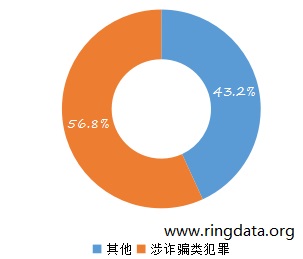

由于我國法院在管轄中,一審由中級人民法院管轄的案件系可能被判處無期徒刑以上的案件,而非法吸收公眾存款罪的法定最高刑為十年,因此我們判斷由中級人民法院受理的案件有如下幾種可能:一是集資人的罪名改為金融詐騙類罪名(最高刑為無期徒刑),二是集資人涉嫌多個罪名,數罪并罰。

經分析,在95件中級人民法院審理的案件中,有54起案件的被告人被認定為詐騙罪、合同詐騙罪及集資詐騙、貸款詐騙、騙取貸款、金融憑據詐騙罪等金融詐騙類罪名,占比高達56.8%,而基層法院審理的5590件案件中僅有297件涉及此類罪名,僅占5.3%。

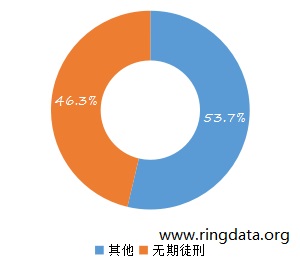

54件含有詐騙類犯罪的案件中,有25件被判無期徒刑,占比高達46.3%。其余41件案件中,僅有1件因涉故意傷害罪被判無期。

4、共同犯罪和組織化運營情況較為突出,大多認定為個人犯罪

從樣本統計的數據來看,共同犯罪共計1828件,占全部案件數32.2%:其中,5人以上的共同犯罪共計145件,占共同犯罪案件數7.9%。值得一提的是,對于認定為共同犯罪的案件中,區分主從犯的有1550件,占比84.8%,這也就意味著,對于絕大多數定罪入刑的案犯,司法判例均對其在犯罪行為中所起的作用進行了主從犯的區分。

圖4共同犯罪比例

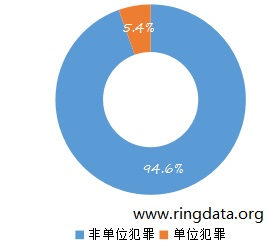

雖然樣本中絕大多數案件都涉及通過單位組織的形式進行集資,如有限公司,合作社,個體工商戶等,占比達到80.2%。但由于在司法實務中,對于個人為實施犯罪而成立公司的情況,根據相關司法解釋的規定,不以單位犯罪論處,而以自然人犯罪定罪處罰。因此,在“刺破公司面紗”之后,實際單位被認定非法吸收公眾存款罪的案件僅有309件,占比5.4%。

圖5單位犯罪比例

筆者認為,之所以在非法吸收公眾存款犯罪中共同犯罪和組織化運營比例較高,蓋因非法集資類犯罪作為金融經濟犯罪,其運作模式相對復雜、涉及銀行、證券、保險和互聯網金融領域,與其金融業務緊密關聯,案件行業特征明顯。單位犯罪的主體又多為投資管理類公司,采用多層級、跨區域、集團化運作的模式。

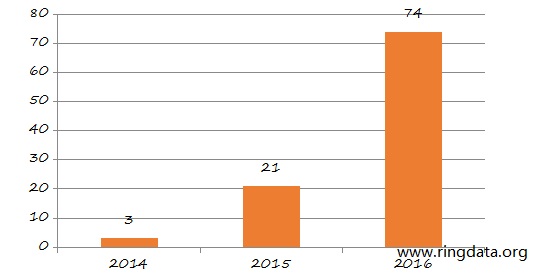

4、犯罪內容上,涉互聯網金融、P2P網絡借貸案件集中爆發。

通過對樣本的文本解析,我們發現涉及“互聯網金融”、“P2P”的案件在2014年前為零,而2014年起集中爆發,成倍增長,樣本中共有98件相關案件,其中2014年,2015年和2016年分別為3件,21件和74件。這一點,不僅與互聯網金融元年(2013年)的肇始,也與2014年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發布《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》的時間節點高度吻合,我們有理由認為,非法吸收公眾存款犯罪與互聯網金融的發展相伴而生,同時該司法解釋的出臺,為公檢法三部門聯合打擊互聯網金融領域的非法吸收公眾存款行為提供了更為明確的司法依據。

圖6P2P與互聯網金融案件數

5、強制措施

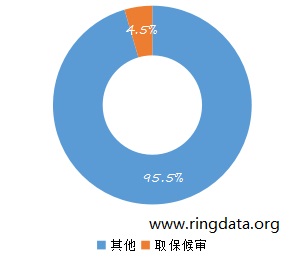

針對樣本的分析,在5685件非法吸收公眾存款案件中,僅有257件案件采取了取保候審的強制措施,若按件計算,取保候審適用率僅為4.5%。由于取保候審的強制措施在司法實踐中多由公安機關決定和執行,從中我們也可以看到公安部門對非法吸收公眾存款行為的打擊執行力度。

圖7取保候審比例

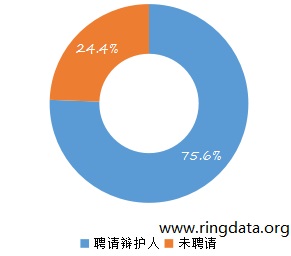

6、辯護人:

通過對樣本的分析,聘請辯護人的案件總計有4297件,占全部樣本的75.6%。

我們認為,較高的律師參與度,可以更為有力地保障涉案當事人的訴訟權利和義務,律師參與訴訟也在更大程度上確保了司法的公正、程序的正當。

三、非法吸收公眾存款之“罰”

1、法定量輕情節:

對于量刑,在《刑法》中主要有從重處罰、從輕處罰、減輕處罰和免除處罰四種刑罰結果。

從輕和減輕處罰:根據刑法的規定,自首、立功均可以從輕或減輕處罰;如實供述的,可以從輕處罰。在樣本中,有2696件案件中,經法院審理后認定其中的當事人有自首情節的案件,約有47.4%的案件;在349件案件中,法院認定當事人有立功情節,以件數計占6%。在樣本中,有525件案件中,法院認定具有如實供述情節;600件案件認定具有坦白情節。

從上述數據我們可以看出,對于非法吸收公眾存款類案件,犯罪嫌疑人自首的比例是相當高的。值得一提的是,自首有一般自首,即犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行;也有以自首論的,即被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。也即除了主動投案的形式外,在被采取強制措施后,嫌疑人依然有自首從而獲得從輕減輕的機會。

從重處罰:從重處罰只有法定從重。鑒于《刑法》分則針對非法吸收公眾存款犯罪的規定中,沒有特別的法定從重的情節;因此,只有根據刑法總則的規定,具有累犯的情形可以從重。在樣本中,認定有累犯情節的案件有65件。從這一數據來看,非法吸收公眾存款案的絕大部分涉案人員系初犯。

免于刑事處罰:樣本共抓取到100件案件中有免于刑事處罰的結果。我們認為其法律依據主要根據現行的刑法和司法解釋規定:1、具有自首和立功情節,其中犯罪較輕的或者重大立功的,可以免除處罰;2、針對非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,主要用于正常的生產經營活動,能夠及時清退所吸資金,可以免予刑事處罰;3、針對為非法吸收公眾存款提供幫助的共犯,如能及時退繳代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,也可免除處罰。

結合前述分析,最終法院的判決中:有1658件案件中,適用了減輕處罰的情節;4785件案件中,適用了從輕處罰的情節,另有100件案件中,適用了免予刑事處罰。這一結果也和前文所提取的立功、坦白、如實供述等法定情節被法院采納較多是一致的。

2、刑罰類型:

通過對樣本的數據篩選,有5575份文書中有涉案當事人被處以有期徒刑,有57件案件中,法院對涉案當事人處以拘役,其中有1465件案件中適用了緩刑。在26件案件中,法院對涉案當事人處以無期徒刑。

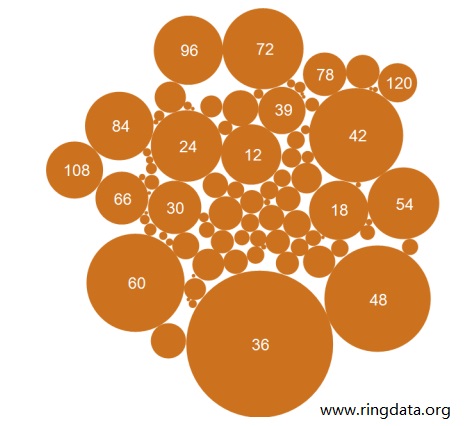

a)有期徒刑

我們對有期徒刑的案件進行了數據解析,發現從刑期來看,判處最多的是36個月(3年),共有1559人,占17.6%;48個月(4年)共有817件,占9.2%;以及24個月(2年),共有696件,占7.9%。

在判罰有期徒刑的案件中,共在600件案件的文書中,抓取到了判處緩刑的數據。

b)無期徒刑

由于非法吸收公眾存款罪的最高刑為十年,而詐騙及金融詐騙類犯罪則可判處無期徒刑的刑罰,如數罪并罰即合并執行無期徒刑。從抓取的判決書來看,被判處無期徒刑的26個案件中,有4件案件系經審理后,由原認定的非法吸收公眾存款罪改為詐騙或集資詐騙,其余案件均為數罪并罰。26件樣本中,因集資詐騙被處無期的有19件,因合同詐騙被處無期的3件,因貸款詐騙被處無期的1件,因金融憑證詐騙被處無期的有1件,因詐騙被處無期的1件,因故意傷害致人死亡被處無期的1件。

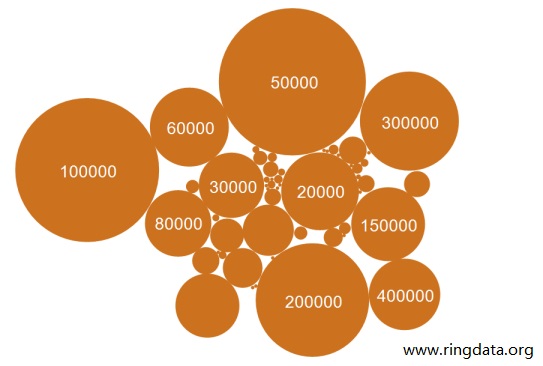

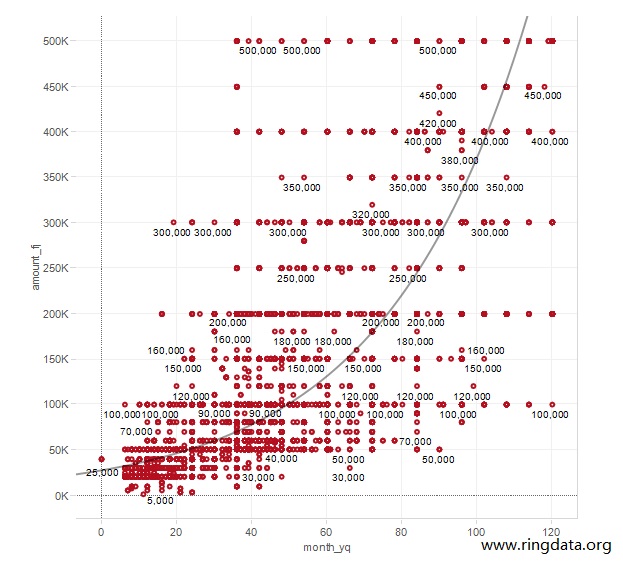

c)罰金

罰金是最為常見的附加刑。樣本中,法院共對8640個自然人判處了罰金,在罰金的具體金額方面:最低為1000元,最高300萬元。但僅有2位個人罰金超過50萬元,其中一人罰金100萬元,另一人罰金300萬元,其余8638人的罰金在1000元至50萬元之間。判罰最多的是5萬(1724人,19.5%),10萬(1649人,18.6%)和2萬(1026人,11.6%)。

根據法條的規定,非法吸收公眾存款罪的罰金刑共有兩檔,分別是2萬到20萬,以及數額巨大的5萬到50萬。

去除兩位超過50萬元的個人樣本,我們將判罰有期徒刑的月份和罰金生成對應關系圖表。從圖中不難看出,罰金的金額和有期徒刑的刑期呈現一定的正相關關系,即判決有期徒刑越長,罰金的金額可能越大。絕大多數的罰金范圍在10萬以內,據統計,罰金在10萬以內的共有5464人,占比61.8%。

四、刑事風險之防控

非法吸收公眾存款罪是非法集資犯罪中相對較輕的一款罪名,同時也是目前較易被課以刑律的罪名。非法吸收公眾存款罪系資金密集型犯罪,且具有公眾性,易造成巨大的社會影響,因此,事先的刑事風險防控有助于互聯網金融和其它各種投融資平臺的健康發展。

1、“公眾”的把握和認定

司法實踐中,不管行為人是通過非法吸收公眾存款的方式還是通過變相吸收公眾存款的方式實施犯罪行為,在本罪犯罪的對象的認定上都離不開對“公眾”的界定。一般認為,所謂“公眾”就是社會上較大范圍內不特定的儲戶,其內涵即是對象的“不特定性”。

2010年11月22日頒布的《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條第四款規定,非法吸收公眾存款應當以“向社會公眾即社會不特定對象吸收資金”為要件,未向社會公開宣傳,在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。這對我們理解“公眾”一詞具有借鑒意義,如果所吸收資金的對象均為行為人親友、同事或特定圈子,缺乏證據支持行為人向社會不特定對象吸收資金的,不能認定為是向公眾吸收存款。

同時,該司法解釋還對公眾有具體的人數規定:“個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的;”

因此,對行為人吸收資金對象是否具有“公眾性”進行準確認定,對本罪名的出入罪有實質的影響。

2、吸收資金的數額認定

根據《刑法》第176條的規定,非法吸收公眾存款的數額是決定量刑的重要標準之一。在《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條中明確規定,“非法吸收或者變相吸收公眾存款的數額,以行為人所吸收的資金全額計算。案發前后已歸還的數額,可以作為量刑情節酌情考慮。”該解釋還規定了具體的金額標準:“非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應當依法追究刑事責任:(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的;……(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的;(四)造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。”

在此值得注意的是,以非法吸收公眾存款罪定罪處理的案件,系按照吸收的全部金額認定犯罪數額;其中針對同一集資款本金,反復續約重復集資的,犯罪數額以原本金計算,案發前已歸還的數額可以作為量刑情節,酌情考慮。

非法吸收公眾存款案件一般而言均為共同犯罪,涉案人數眾多,若行為人在涉案公司中職務較低,是普通的業務員,僅對于自己所吸收資金負責,而不是對共同犯罪的所涉及的全案數額負責,因此,需對業務員所吸收的每筆資金逐筆查清。

3、退賠非法吸收公眾存款的金額

《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條規定,非法吸收或者變相吸收公眾存款,主要用于正常的生產經營活動,能夠及時清退所吸收資金,可以免予刑事處罰;情節顯著輕微的,不作為犯罪處理。

因而,若行為人能證明非法吸收的資金系用于正常的生產經營,且有能力、意愿退還吸收資金的,可以做出建議法院免除刑事處罰的辯護意見。即使涉案數額較大,行為人無力退還資金,但資金主要用于正常生產經營的情況也反映出行為人主觀惡性較小。所以,建議行為人能夠退賠非法吸收公眾存款的金額。

4、準確把握非法吸收公眾存款與民間借貸的區別

在司法實踐中非法吸收公眾存款行為往往與民間借貸糾纏不清,大量的非法吸收公眾存款行為都是通過“民間借貸”進行的。民間借貸中募集資金行為關乎當事人的切身利益,一旦違規、違法運行,極易引發利益紛爭、人際沖突,甚至引發群體性事件,嚴重危害社會治安秩序。面對這樣的后果,司法機關容易以非法吸收公眾存款罪來查處違規、違法的操作者。

筆者認為,非法吸收公眾存款與民間借貸有如下三點區別:

一是借款目的不同。雖然二者常表現為吸納資金、計算利息而預期高額的回報,且未經金融管理機構批準,但非法吸收公眾存款罪是通過非法吸收或變相吸收公眾存款而牟利,而民間借貸吸收資金多用于生產、生活,前者更多表現為資本、貨幣的經營活動。正是這種借貸目的和資金去向的不同,民間借貸行為才有其生存的合法性空間。

二是參與主體不同。非法吸收公眾存款行為面向社會不特定對象,可能有熟人,但更多的是陌生人,還往往伴有公開宣傳,借款范圍非常廣。而民間借貸行為多為自然人之間、自然人與企業之間借貸或募集資金,企業向職工籌措資金等,借款范圍相對較窄,多在親朋好友、企業內部或熟人圈中發生。借款人與出借人之間既有一定的利益關系,比如說存在高利息,更多的則是人情關系,出借人基于對借款人的信任而把錢給借款人用。

三是侵害的客體不同。民間借貸是一種合同行為,其最后無力還款,構成合同違約行為,侵害的是一種債權。而非法吸收公眾存款罪侵犯的客體,是國家金融管理制度。個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,必然影響國家對金融活動的宏觀監管,損害金融機構的信用,損害存款人的利益,擾亂金融秩序。

5、非法集資的共同犯罪問題

對于從事非法集資的業務人員,以及為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助的人,從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,應當認定構成非法集資共同犯罪。從大數據的分析中,我們也看到司法實務中對于非法集資案件中的共同犯,大多區分其作用大小。因此,如能及時退繳上述費用,從律師的角度可以建議法院從輕處理;對于其中參與時間較短,數額較小,情節輕微的,特別是能夠積極提供資金去向,幫助挽回損失的可以建議不構成犯罪。尤其需注意的是,對于僅是提供勞務,定期領取固定數額工資(工資不是按照集資數額比例提成且沒有明顯高于當地平均工資水平),對非法集資情況不知情,沒有直接參與非法集資業務的工作人員,包括僅從事記賬業務的財務人員等一般建議不宜認定為犯罪。

對于受單位負責人指派或奉命而參與實施了輕微犯罪行為的人員,一般不宜認定為直接責任人。對于直接實施非法集資業務的部門負責人以上的高中級管理人員,具有非法集資主觀故意的財務人員,應當建議按照其在共同犯罪中的地位及所起的作用定罪處理。對于沒有與單位實際控制人進行非法集資預謀,沒有實際出資,沒有參與經營的掛名股東,掛名法定代表人,是否構成共同犯罪,要按照主客觀一致原則嚴格掌握。

作者單位:上海市錦天城律師事務所