“網(wǎng)購”與消費社會的支配邏輯

- 2017-09-04 09:11:00

- 王建民 轉(zhuǎn)貼

一 “網(wǎng)購”:一種生活方式的興起

首先,我們看幾組中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù):截至2015年12月,我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.88億,全年共計新增網(wǎng)民3951萬人。互聯(lián)網(wǎng)普及率為50.3%,較2014年底提升了2.4個百分點,超過全球平均水平3.9個百分點,超過亞洲平均水平10.1個百分點。中國手機網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.20億,較2014年底增加6303萬人。網(wǎng)民中使用手機上網(wǎng)人群占比由2014年的85.8%提升至90.1%。我國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)到4.13億,較2014年底增加5183萬,增長率為14.3%,我國網(wǎng)絡(luò)購物市場依然保持著穩(wěn)健的增長速度。與此同時,我國手機網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模增長迅速,達(dá)到3.40億,增長率為43.9%,手機網(wǎng)絡(luò)購物的使用比例由2014年底的42.4%提升至54.8%。

這些數(shù)字在總體上表明,我國使用互聯(lián)網(wǎng)的人數(shù)越來越多,互聯(lián)網(wǎng)對人們?nèi)粘I畹挠绊懸苍絹碓酱螅W(wǎng)絡(luò)購物市場的發(fā)展便是這種影響的重要體現(xiàn)。如果說這些數(shù)字還有些抽象的話,那么我們身邊的現(xiàn)象和事實則更具體生動。例如,我們常常可以在居民小區(qū)里看到往來頻繁的快遞員和他們的送貨三輪車,或者在大學(xué)校園的門口,看到大學(xué)生們在滿地堆積的包裹中辨識自己的“戰(zhàn)利品”。而近幾年來,每年的“雙11”像盛大的狂歡節(jié),電商巨頭們在“節(jié)日”到來時紛紛制造了一場場“全民網(wǎng)購狂歡”儀式。據(jù)統(tǒng)計,2015年“雙11”當(dāng)天,阿里巴巴的交易額高達(dá)912億元,其中,截至2015年11月11日17時28分,交易額便已突破719億元,超過了上一年我國社會消費品日均零售總額,而國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,2014年我國社會消費品零售總額262394億元,日均也只有718.88億。這些現(xiàn)象與數(shù)字從不同側(cè)面表明了互聯(lián)網(wǎng)和“網(wǎng)購”的巨大力量。

所謂“網(wǎng)購”,即網(wǎng)上購物的簡稱,是消費者通過互聯(lián)網(wǎng)(主要是商家網(wǎng)站)檢索商品信息,并通過電子訂購單發(fā)出購物請求,選擇在線支付或貨到付款,廠商通過郵購的方式發(fā)貨,或是通過快遞公司送貨上門,以完成買賣的過程。“網(wǎng)購”是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展日益成熟條件下的一種新的消費方式,也是科學(xué)技術(shù)推動生活方式變革的重要體現(xiàn),而各類電腦、智能手機的大面積普及以及互聯(lián)網(wǎng)接入門檻的降低,為“網(wǎng)購”的興起創(chuàng)造了便利條件。對消費者而言,相對于傳統(tǒng)的實體商店購物,“網(wǎng)購”的突出特點是,商品信息豐富,時空約束較少,操作環(huán)節(jié)簡單,購物過程高效,節(jié)約體力和精力的支出,等等。

目前,“網(wǎng)購”已不只是網(wǎng)民的嘗鮮獵奇之舉,而是很多人日常生活的重要組成部分,甚至是不可或缺的組成部分。進(jìn)一步說,“網(wǎng)購”不單是一種新的購物方式和生活方式,在一定程度上其興起也伴隨著心理和思維方式的轉(zhuǎn)變。在“網(wǎng)購文化”中,“去商店買東西”變?yōu)椤暗骄W(wǎng)上找東西”,“買東西去市場”變?yōu)椤百I東西找電商”;有時,買東西不是因為需要,而是出于無聊,不是為了消費,而是為了消遣;網(wǎng)絡(luò)商品信息常常“亂花漸欲迷人眼”,令人耗時費力地選擇比較,卻難以做出決定;消費者往往心懷觸摸真實商品的渴望,卻懶于到實體店去體驗和感受,而寧愿在網(wǎng)絡(luò)空間中游走閑逛;歪在沙發(fā)里等待快遞員送貨上門,輕松地體驗“顧客”成了“上帝”的快感;明知商品送達(dá)的大概時間,卻要時不時地“刷屏”以追蹤快遞軌跡,似乎在“享受”等待的焦慮……

因此,對“網(wǎng)購”的分析,除了顧及科技層面互聯(lián)網(wǎng)媒介的影響之外,更應(yīng)關(guān)注其興起的社會意涵。對于個體消費者而言,作為生活方式的“網(wǎng)購”具有如此大的影響力——尤其是其便捷性和高效性,以至于“網(wǎng)購”及其后果常常被當(dāng)作日常生活理所當(dāng)然的組成部分而被習(xí)以為常。按照法國社會理論家布迪厄(Pierre Bourdieu)的說法,社會學(xué)就是要發(fā)現(xiàn)社會世界的“隱秘”,并揭示其背后的支配邏輯。因此,我們有必要剖析,在“網(wǎng)購”大行其道之趨勢的背后,暗藏著怎樣的“隱秘”。這不僅關(guān)涉到我們?nèi)绾慰创M社會的興起,還涉及我們?nèi)绾螌徱曄M社會中個體的處境和以怎樣的態(tài)度生活的問題。

二 “誘惑”與消費行為的發(fā)生

法國后現(xiàn)代社會理論家波德里亞(Jean Baudrillard)在其著名的《消費社會》一書中,描述了一個消費社會的“豐盛”景觀:“堆積、豐盛顯然是給人印象最深刻的描寫特征。大商店里琳瑯滿目的罐頭食品、服裝、食品和烹飪材料,可視為豐盛的基本風(fēng)景和幾何區(qū)。在所有的街道上,堆積著商品的櫥窗光芒四射(最常見的材料就是燈光,如果沒有它,商店就不可能是現(xiàn)在這個樣子),還有肉店的貨架以及舉辦整個食品與服裝的節(jié)日,無不令人垂涎欲滴。”波德里亞所描繪的“豐盛”現(xiàn)象,還屬于消費者置身于超市或商場所見到的景象,還是一種身體“在場”的“觀看”。在波德里亞出版這本書的1970年,無論在西方國家還是在中國,消費生活還沒有和互聯(lián)網(wǎng)緊密地聯(lián)結(jié)在一起,或者說,“網(wǎng)購”尚未興起。

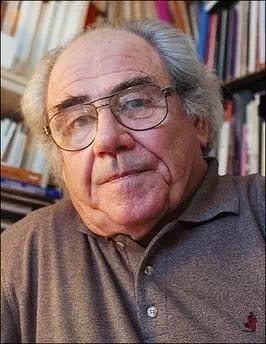

Jean Baudrillard,1929.7.29-2007.3.6

法國作家、哲學(xué)家、社會學(xué)家

在如今的“網(wǎng)購”時代,消費者不僅可以去超市和商場親眼目睹“豐盛”的商品景觀,還可以在電商網(wǎng)站上快速瀏覽門類繁多的商品,其種類和數(shù)量比實體店有過之而無不及。如中國的京東、當(dāng)當(dāng)、淘寶上的商品,因其信息的完整性(如商品介紹、規(guī)格參數(shù)、包裝清單、商品評價、售后保障、折扣信息、到貨時間等),尤其是商品的銷量和消費者的評價,使商品產(chǎn)生了一定的誘惑性。這種誘惑性或許來自一種張力:關(guān)于商品的信息越豐富、越完美,而人又無法直接觸摸到商品本身,商品便顯得越神秘,也越能激起人親眼目睹以探究竟的渴望——就像一個相親的小伙,持有一個少女的靚照(照片比本人有更多修飾,就像電商網(wǎng)站的商品圖片一樣)和關(guān)于她個人的全方位介紹(身高、體重、性格、愛好、學(xué)歷、職業(yè)等),但卻見不到本人,只能懷著好奇和渴望的心情想象其真容。相比之下,實體店的商品本身非常真實(完全被封閉起來不能目睹觸摸的商品除外),而關(guān)于商品的說明往往也簡潔具體,商品拿在手里有種一目了然、不過如此之感,換句話說,實體店的商品缺少一種“神秘性”——仍以相親作比,就像小伙未見照片而見到了少女,會形成較為直接的第一印象,如此近距離的接觸,便弱化了想象的豐富性,她本身的張力便也相對減弱了。在這個意義上,電商網(wǎng)站的商品要比實體店的商品更能激發(fā)消費者對商品的想象和購買欲望。

電商網(wǎng)站商品的誘惑力還體現(xiàn)在,總體上它們往往會比實體店的商品便宜,其價格與實體店商品的價格的差額越是被明確感知,那消費者便越傾向于購買電商網(wǎng)站的商品。更重要的是,網(wǎng)上商品的價格可見,而質(zhì)量不可見(無法觸摸到實際物品),這使得人們更多地把注意力分配到價格上而非質(zhì)量上。商家會定期進(jìn)行促銷打折活動,而且將信息在網(wǎng)站顯眼的位置呈現(xiàn)出來,其有限時間內(nèi)部分商品的價格便形成對消費者的吸引力。而且,電商巨頭都有自己的“應(yīng)用”(APP),其促銷活動可以通過手機等移動設(shè)備隨時隨地“引誘”消費者。有時,消費者購買商品往往不是因為“需要”,而是因為“便宜”,其中隱含的消費心理是:雖然沒買商品之前,商品并不屬于我,但如果在很便宜時不買,內(nèi)心便可能產(chǎn)生若有所失的相對剝奪感,就好比一個人中了五百萬彩票大獎,但因為錯過了兌獎時間而與巨款失之交臂,會“真實地”感受到巨款丟失之痛,盡管實際上他分文未損。或者,這么短時間內(nèi)的便宜價格,如果不買,就相當(dāng)于“拱手送人”了,與其被他人搶占,不如率先擁有。消費行為就這樣被“制造”出來。當(dāng)然,實體店也會有類似的“激發(fā)需要”“制造消費”的策略,但電商網(wǎng)站信息傳播的迅捷和便利(對時間和空間的依賴程度低),使這種“制造”相對更容易發(fā)生。

此外,消費者的消費行為往往建立在他人的消費經(jīng)驗的基礎(chǔ)上。有了消費需求的萌芽,未必會產(chǎn)生購買的行為,還依賴于其他條件(如上文所說的有限時間內(nèi)促銷價格帶來的“吸引”)。商品的銷量、已完成購物的消費者的評價,也會進(jìn)一步促進(jìn)“需要”向“行動”的轉(zhuǎn)化,這也是商家非常重視消費者的評價并對其給予獎勵的重要原因(如京東商城獎勵“京豆”,“京豆”積累一定數(shù)量可以抵現(xiàn)金)。與其說將自己的需要建立在他人需要的基礎(chǔ)上是從眾心理,不如說這是“網(wǎng)購”本身的邏輯使然——豐富的商品信息、美化的商品形象、喋喋不休的廣告、已有評價的參考、對送貨時間的承諾等,都對消費者構(gòu)成誘惑力量,這是“電商系統(tǒng)”所制造的“誘惑”。

對個體消費者而言,往往不是需求導(dǎo)致消費,而是消費導(dǎo)致需求。需求往往是個體化的,而消費則是一種結(jié)構(gòu)性的文化系統(tǒng)——消費文化在不斷激發(fā)個體的購買需求和欲望。如果消費只是一種使用、吸收、消耗,那么我們應(yīng)該能以滿足收場,然而,我們的消費欲望卻不斷地增長,這說明它和物質(zhì)需要的滿足以及現(xiàn)實原則沒有關(guān)系。就購物的心理結(jié)果而言,真正持久的滿足感源于內(nèi)在的動力,當(dāng)人的購物需要和消費行為越來越多地被外力所激發(fā)時,消費所帶來的滿足感便會逐漸減弱,購物也會越來越成為無聊厭倦的來源。但購物行為不會因此而終止,而是開始新一輪的“誘惑—購買—擁有—厭倦”的循環(huán)。在根本的意義上,受外力驅(qū)動的購物行為,并非個體理性的結(jié)果,實際上個體置身于一個貌似客觀的消費系統(tǒng)中,環(huán)環(huán)相扣的消費系統(tǒng)以自成體系、自我運行的方式存在著,造成“物”的顯現(xiàn)與“人”的退隱。這既是消費社會運作邏輯的體現(xiàn),也是個體之厭倦感的重要來源。

三 “物”的顯現(xiàn)與“人”的退隱

消費社會的重要特點是諸多社會領(lǐng)域的“內(nèi)爆”(implosion)。根據(jù)波德里亞的觀點,“內(nèi)爆”指事物邊界的消退和各式各樣事物崩潰(collapse)混雜在一起,是與“區(qū)別”相反的“去區(qū)別化”。相比較而言,高度差異化是現(xiàn)代性的特征,如屠夫賣肉、面包師傅賣面包、菜販賣蔬菜水果等,而消費社會往往具備去差異化的特征,一些事物和場所之間實現(xiàn)了相互滲透、相互內(nèi)爆,因而難以做出明確的區(qū)分。

就“網(wǎng)購”而言,“內(nèi)爆”表現(xiàn)為諸多方面。例如,購物場所與家庭日常生活的邊界模糊,家庭也是購物的場所,甚至只要能接入互聯(lián)網(wǎng),任何地方都可能成為購物的場所(如通過手機客戶端下訂單);生產(chǎn)者和消費者的界限也變得模糊,消費者為商品的銷量做出了貢獻(xiàn),再加上購物完成后的評價和留言,他為商家吸引新的消費者提供了信息基礎(chǔ),進(jìn)而他也成了生產(chǎn)者的一部分;以前只能在不同場所購買不同物品,變成可以在購物網(wǎng)站這個“超級綜合商場”里購買;而訂單追蹤、分期付款等則模糊了過去、現(xiàn)在、未來的邊界。

在我們看來,“內(nèi)爆”的重要后果是,消費領(lǐng)域與日常生活尤其是家庭生活領(lǐng)域的界限的模糊化。“網(wǎng)購”有時就像打開冰箱門拿出一個蘋果吃那樣的簡單;“網(wǎng)購”既是消費過程,也是享受閑暇或打發(fā)時間的過程;“網(wǎng)購”可以在床上進(jìn)行,在沙發(fā)上進(jìn)行,在餐桌上進(jìn)行,甚至可以在馬桶上進(jìn)行。如此一來,消費意識和消費行為也越來越像日常生活那樣,以“慣例”(conventional)的方式存在和發(fā)生,因而常常被“視若當(dāng)然”(taken as granted)而不被反思。但是,當(dāng)我們將消費社會和“內(nèi)爆”都看作歷史性現(xiàn)象的時候,便可以進(jìn)一步分析其特質(zhì)和影響。

想象一下傳統(tǒng)的在集市或超市中購物的場景。在集市,買賣雙方的交流過程可能有語言、表情、肢體動作,必要時還會有簡短的問候,甚至買賣雙方可能因為長期往來而變得較為熟悉,買家成了“回頭客”和“老主顧”,進(jìn)而買賣過程也具有了“社會行動”(social action)的意涵。即使在超市中消費者主要是自己遴選商品,賣家不再是某個具體的人,但其中仍有導(dǎo)購、收銀員等與消費者“相遇”,而且消費者也是以群體的方式進(jìn)行消費,盡管個體消費者之間未必相識。而在“網(wǎng)購”中,買賣雙方的邂逅變得高度抽象化了,賣方化身為電商網(wǎng)站,頁面上沒有值班經(jīng)理、售貨員、收銀員、保潔員,只有大量的商品信息通過圖片、文字、視頻等表現(xiàn)出來。在消費者眼中,賣家不是“人”,而是“物”,即網(wǎng)站上豐富龐雜、變動不居的信息。此外,“網(wǎng)購”往往是個體化行為,即使有很多人同時購物,但由于沒有眾多消費者共同在場的“相遇”,“網(wǎng)購”也只是“一個人的集體舞”——就像無數(shù)個體生活的簡單“相加”并不構(gòu)成社會生活一樣。

在一定程度上,“網(wǎng)購”使買賣雙方的距離模糊化了,雙方通過互聯(lián)網(wǎng)“虛擬地”完成交易過程。在此過程中,消費者可以“自由地”表達(dá)自己對商品的看法,當(dāng)他在電腦或手持媒體的屏幕上瀏覽商品時,可以隨意評論甚至吐槽謾罵,而不必考慮是否有損自己的形象或冒犯他人,因為買賣雙方對彼此來說都已“隱身”,只是通過網(wǎng)站間接地產(chǎn)生聯(lián)系,基本不會面對面地接觸。同樣,對賣家來說,消費者也是高度抽象的,買東西的某個人,其言談舉止、形象氣質(zhì)、脾氣秉性等都不得而知,不會出現(xiàn)實體店中那樣的買賣雙方在交易的過程中真實具體地“相遇”,如感受到對方的個人氣質(zhì)和喜怒哀樂,進(jìn)而也會或多或少地受其影響。

“網(wǎng)購”過程中唯一真實的“相遇”,就是送貨員或快遞員將商品送達(dá)消費者手中的那一刻。不過,快遞員與消費者也是通過“物”即商品而“相遇”的,快遞員的職責(zé)是將商品如期送到,買者期盼的是商品早些到達(dá)。在此過程中,雙方的邂逅是短暫的、陌生的、高度片段化和表層化的。無論對買家而言,還是對快遞員來說,對方都是匆匆過客和“陌生人”,雙方只是通過一件商品暫時地相遇而已,“人”在買賣過程中“退隱”了。尤其在中國社會,快遞員主要是來自農(nóng)村的“打工者”,他們在城市中會無數(shù)次與買家短暫地“相遇”,“相遇”之時,買家與快遞員除了同處于一個“網(wǎng)購系統(tǒng)”的鏈條中,便再無任何其他的關(guān)聯(lián),二者的短暫“相遇”,反而凸顯了城鄉(xiāng)之別,尤其是城鄉(xiāng)身份的差異,筆者曾稱之為“流動的城鄉(xiāng)界線”。

“人”的退隱還體現(xiàn)在,“網(wǎng)購”的高效性實際上也壓縮了個體的歷史“長度”。我們可以通過和旅游時購買紀(jì)念品的比較來說明這個問題。外出旅游的人往往習(xí)慣在旅游景點購買一些小紀(jì)念品(被強制購買的情況需要另加考慮),以留下個人的記憶,尤其是將愉快的經(jīng)歷和體驗“寫入”個人的歷史,即便事易時移,也可能重現(xiàn)曾經(jīng)的經(jīng)歷甚至當(dāng)時的場景,由此,個人的“歷史”便和“當(dāng)前”勾連起來,個人的生活也才顯得豐富而厚重,產(chǎn)生“個人的歷史感”。而在“網(wǎng)購”中,一次次的“網(wǎng)上下單”和“送貨上門”,不管內(nèi)容有何差異,其過程往往同質(zhì)無二,購物的經(jīng)歷不會像現(xiàn)場選擇那樣留下相對深刻的印象,因此,即便多次購物、購買不同的物,似乎也只是某一次購物的簡單重復(fù)而已,難以積淀下多樣化的個體經(jīng)驗和記憶,而多樣化的個體經(jīng)驗和記憶的缺失,往往也意味著個體歷史感的缺失。

再以購書為例。在實體書店買書,需要步行或坐車來到書店,能夠具體地感受到書店的環(huán)境和氛圍。和不同的書“相遇”,會帶來直接的感知和體驗,書的質(zhì)感只能通過觸摸而難以靠視覺去體驗。人在翻閱書的內(nèi)容的同時,會真切地感受到書的紙張和質(zhì)地、印刷風(fēng)格以及排版細(xì)節(jié)。從選書開始,人和書便開始了“相處”的過程,書被打上了讀者的印記,書也逐漸“走近”乃至“走進(jìn)”讀者的內(nèi)心。買書時,人對書的所屬關(guān)系,是基于一定的“相處”和熟悉,甚至形成精神上的默契。因此,書是自由的,它以具體而真實的存在展現(xiàn)給讀者,得到讀者的尊重;人也是自由的,他或她在感知和選擇中表達(dá)自己的性情和喜好,整個看書、選書、購書的過程,用常人方法學(xué)家的語言說,構(gòu)成了個人的一項“成就”(accomplishment或achievement)。而在網(wǎng)絡(luò)購書的過程中,上述環(huán)節(jié)都省去了,書是沒有溫度的,單調(diào)的,不自由的,它以非常陌生的方式來到讀者的世界,人與書缺少了相處的真實和默契,似有一種包辦婚姻中夫妻初見時的尷尬。“網(wǎng)購”一本書似乎和買一袋牛肉干沒什么區(qū)別,在一定程度上抹平了物品的個性和意義,這樣,“網(wǎng)購”過程本身也失去了個性和意義。

在“網(wǎng)購”中,購物過程的高度簡化,也意味著它帶給買者的時間和空間感受是高度簡化的,而時空感的高度簡化,便是個體歷史的簡化。換句話說,“網(wǎng)購”過程喪失了時間感和空間感,便也喪失了歷史感,因為歷史感惟有建立在時空感受和記憶的基礎(chǔ)上才能形成,尤其需要以人際關(guān)系和人際意義交流為基礎(chǔ)。在“網(wǎng)購”中,電商網(wǎng)站、商品信息、物流軌跡、快遞速度等,搶占了人的注意力,而其中買賣雙方的交流、買方和商品真實而具體的“相遇”以及人對商品的真實感受——簡言之“人”的因素,被包裹在了“物”的邏輯之中。而且,“網(wǎng)購”的高度個體化特征,使個體消費者常常獨自面對——確切說,消失在——一個龐大而無形的消費系統(tǒng)。

在“網(wǎng)購”的過程中,人的參與和選擇,在很大程度上已經(jīng)被事先設(shè)定好了。例如,消費者習(xí)慣于根據(jù)商品銷量和評價來決定他的選擇,而銷售量再高,只能影響一個人的判斷,而難以在本質(zhì)上提高他對商品本身的了解;評價往往也不具有真實性,在很多情況下,人們隨意拷貝一些無關(guān)的信息用來評價一件商品。在整個過程中,人的個性、眼光不重要了,因為基本沒有哪個環(huán)節(jié)需要個體特質(zhì)的發(fā)揮,與其說人選擇商品,毋寧說商品選擇人。甚至可以說,不是人在選擇商品,而是人成了商品的一部分,消費者也為商家包裝了商品,還給商品做了免費廣告。當(dāng)個體的選擇被預(yù)先設(shè)定,也就意味著在“網(wǎng)購”的過程中難有個性探險的空間,進(jìn)而意味著,一次次重復(fù)性的“被消費”,也將不斷滋生難以名狀的無聊和厭倦。

于是,在整個“網(wǎng)購”的過程中,消費者“自由選擇”的背后,其實潛藏著隱秘的支配邏輯,這種邏輯甚至是消費者與商家“合謀”的結(jié)果,即消費者本身參與了自身被支配的過程。在某種意義上,這就是布迪厄所言的那種“符號權(quán)力”(symbolic power),即在一個社會行動者合謀的基礎(chǔ)上,施加在他們身上的權(quán)力,它強加并灌輸各種分類系統(tǒng),使人把支配結(jié)構(gòu)看作自然而然的,從而接受它們。社會行動者對那些施加在他們身上的暴力,恰恰并不認(rèn)為那是一種暴力,反而認(rèn)可了這種暴力,即這是一種“誤識”(misrecognition)的現(xiàn)象。這就是社會結(jié)構(gòu)(由商家、消費者和各種技術(shù)性手段構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)購物系統(tǒng))與心智結(jié)構(gòu)(“網(wǎng)購習(xí)慣”及其心理適應(yīng))的對應(yīng)關(guān)系所衍生的支配政治學(xué)。

四 距離、滿足與厭倦

一百多年前,德國社會學(xué)的奠基人之一齊美爾在分析現(xiàn)代人的處境時曾說:“一個東西之所以對我們來說充滿魅力,令我們渴望,經(jīng)常是因為它要求我們付出一定代價,因為贏得這個東西不是不言而喻的,而是需要付出犧牲和辛勞才能成就的事情。”這就是齊美爾論及的“社會幾何學(xué)”:事物的價值由它與行動者的距離決定。太近,太容易獲得,就沒有價值或價值很小;太遠(yuǎn),太難以獲得,也沒有價值,因為沒有足夠的追求動力。這同樣可以運用到對“網(wǎng)購”的分析上。

“網(wǎng)購”縮短了人和他想獲得的物品的距離,而且是極大地縮短了。“足不出戶”便可以“待人接物”,而且可能是來自千里之外的“物”。這種距離的縮短,不是像人通過乘坐快速列車、飛機一樣,體會到吉登斯(Anthony Giddens)所言的“時空的壓縮”,而是人的身體并未發(fā)生位移,因此人體驗的不只是時空的壓縮,而且是時空感的喪失。時空感的缺失,也使得人的消費體驗被壓縮和淡化了。在時間和空間的關(guān)系上,單純時間是高度抽象的,它要么通過距離衡量,人通過身體所經(jīng)過的軌跡丈量時間、體驗時間;要么通過內(nèi)容(事件)衡量,人通過做一件事的步驟和過程感受時間。在很大程度上,體驗的豐富性與時空具體化程度成正比,也就是說,人在行動的過程中,越是感受到時間的流逝和空間的位移,那么其體驗就越豐富。

舉例來說,一個人一周七天都待在家里,重復(fù)性地吃喝拉撒睡,和每天都外出旅游相比,后者更容易感受到每天生活的具體性,感受到他的體驗和每天的時間、地點(空間)直接相關(guān),進(jìn)而留下更深刻的印象和記憶。就“網(wǎng)購”生活而言,從網(wǎng)站搜索,到訂單確認(rèn),再到快遞員送貨上門,在整個過程中,時間和空間都變得“簡單化”和“抽象化”了。在時間上,其長度無法通過空間來衡量,因為買者的身體并沒有留下一串軌跡;而網(wǎng)絡(luò)空間中對物品的信息搜索、比較、鑒別,所面對的也是抽象的物品——確切說是物品的符號而不是真實的物品本身,“內(nèi)容”的具體性和真實性也大打折扣。因此,“網(wǎng)購”的時空感是缺失的,人的體驗也變得空洞化了。

當(dāng)購物體驗變得空洞化時,它所帶來的體驗就是短暫的、匱乏的、單調(diào)的,一次次“網(wǎng)購”所帶來的滿足感和喜悅,就像一陣清風(fēng),吹來時是真切的,吹過后便了然無痕。滿足感越少,厭倦感就越多,也就是說,一次“網(wǎng)購”帶來一次愉快的滿足體驗,但由于人的體驗的空洞化,下一次的購物體驗也沒有太大的不同,即便有所體驗,也具有“單面性”(one dimension),而無聊和厭倦?yún)s如影隨形。正如齊格蒙特·鮑曼(Zygmunt Bauman)所言,消費是一場沒有終點的賽跑,它是一種孤獨的行為,即使在這一行為與他人一起進(jìn)行時也是如此。如果把這種厭倦和焦慮看作現(xiàn)代人的一種處境的話,那么它們在本質(zhì)上折射了現(xiàn)代人精神狀況的空虛化和空洞化,也就是說,在被“網(wǎng)購”充斥的生活中,或在類似于“網(wǎng)購”這樣的生活方式中,精神生活的豐富性喪失了,生活體驗被擠壓成有限的薄片,每個薄片都折射出它的光芒,但這些薄片卻無法匯聚成一束更大的持久的光束以照亮人心。

在“流動的現(xiàn)代性”的條件下,消費是用來對抗不確定性和焦慮的手段,但消費的滿足感總是轉(zhuǎn)瞬即逝,陷入無聊、厭倦甚或焦慮的不斷循環(huán)之中。就像齊美爾以活潑幽默的筆調(diào),通過“賣弄風(fēng)情的心理學(xué)”來分析現(xiàn)代生活的“辯證法”那樣:一個“賣弄風(fēng)情”的女人,往往通過搔首弄姿、斜視拈花或關(guān)注小孩,來增強她對一個男人的吸引力,相反,完全的正面目光,盡管真摯、熱切,卻絕對沒有這種特別的風(fēng)情,其吸引力反而減弱。但是,一旦這種吸引力實現(xiàn),吸引力便也消失了,隨之而來是平淡和厭倦。齊美爾引用了柏拉圖關(guān)于愛情的名言——愛情是擁有和沒有的中間狀態(tài)。如果“沒有”,就感受不到愛的激情,如果“擁有”(得到),激情便又化為厭倦。“賣弄風(fēng)情的心理學(xué)”的深刻寓意是:生活中或許最黑暗和最具悲劇性的關(guān)系,往往隱藏在生活最令人陶醉和魅力四射的形式背后。相類似地,“網(wǎng)購”讓我們在享受“輕松易得”“我購故我在”的喜悅中,體味著現(xiàn)代性的厭倦。

所謂“現(xiàn)代性的厭倦”,可理解為在現(xiàn)代性展開的過程中,由于基于傳統(tǒng)和社群的穩(wěn)固意義的缺失,使得個體內(nèi)心的滿足充實之感往往難以為繼,經(jīng)常出現(xiàn)“滿足”與“厭倦”的交替循環(huán),而且滿足感易逝,厭倦感易生。“網(wǎng)購”是現(xiàn)代性的產(chǎn)物,而且主要是一種個體化的消費方式,其在個人生活中循環(huán)往復(fù)地發(fā)生,但每次發(fā)生的過程都高度相似且缺少意義深度,而難以制造持續(xù)的新鮮感和滿足感體驗,因而隨著“網(wǎng)購”的進(jìn)行,厭倦感便周而復(fù)始地滋生了。

五 結(jié)語

在《消費社會》一書的結(jié)尾,波德里亞以批判的筆調(diào)寫道:“在這里我們重新進(jìn)入了那種貪戀不舍的預(yù)言性話語之中、陷入了物品及其表面富裕的陷阱之中。不過,我們知道物品什么也不是,在其背后滋長著人際關(guān)系的空虛、滋長著物化社會生產(chǎn)力的巨大流通的空洞輪廓。”不過,他緊接著說:“我們期待著劇烈的突發(fā)事件和意外的分化瓦解會用和1968年的五月事件一樣無法預(yù)料但卻可以肯定的方式來打碎這白色的彌撒。”時至今日,波德里亞所言的“打碎”似乎并沒有發(fā)生,相反,消費社會的無形之網(wǎng)卻以日益密集之勢鋪展開來。但是,這不應(yīng)該使我們走向悲觀和無所作為,而應(yīng)促使我們始終保持反思和警醒的態(tài)度。

我們無意于拒絕消費社會的來臨,也并非在價值判斷上對“網(wǎng)購”生活方式嗤之以鼻,但消費社會的來臨與“網(wǎng)購”生活的興起,不意味著我們只能無反思地陶醉于其中,否則,我們也將淪為一件包裹,只是物流的一部分。在一個變化的時代和變動的社會中,遭遇“我是誰”和“這個世界是什么”的問題,會使人在不經(jīng)意間泛起“現(xiàn)代性的焦慮”,但這種焦慮也意味著自我更新的可能性,因為惟有直面和思索自我的處境,才可能反思性地審視自我并謀劃自我的未來。或許,這才是我們討論“網(wǎng)購”生活中所潛藏的消費社會支配邏輯的真正意義所在。

- 上海市社會工作研究會2024年學(xué)術(shù)年會暨第二屆長三角金融社會工作論壇在滬舉行

- 人工智能如何改變社會科學(xué)的面貌?——AI與社會科學(xué)的學(xué)術(shù)對話紀(jì)實(下)

- 人工智能如何改變社會科學(xué)的面貌?——AI與社會科學(xué)的學(xué)術(shù)對話紀(jì)實(上)

- 校企協(xié)同 | 浙江越秀外國語學(xué)院到訪上海萌泰數(shù)據(jù)

- 2024年(第十六屆)國際數(shù)據(jù)挖掘與應(yīng)用統(tǒng)計研究會年會在哈爾濱商業(yè)大學(xué)成功舉辦

- 全面深化改革與中國社會學(xué)新征程:中國社會學(xué)會2024年學(xué)術(shù)年會在哈爾濱工程大學(xué)舉行

- 2024 萌泰·銳研 AI FOR SOCIAL SCIENCE 產(chǎn)品發(fā)布會成功舉辦