社工前沿|共享經(jīng)濟與“共享型”社會工作體系

- 2020-04-27 11:17:00

- 何方 劉國翰 原創(chuàng)

基于互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新興生產(chǎn)力平臺,以社群經(jīng)濟、共享經(jīng)濟為代表的新經(jīng)濟,正成為當下經(jīng)濟轉型的新風向。當物聯(lián)網(wǎng)把所有的能源生產(chǎn)系統(tǒng)聯(lián)系在一起時,就可以構成一個分享世界,在其中分享是最經(jīng)濟也最合理的行為。據(jù)統(tǒng)計,2017年中國共享經(jīng)濟市場規(guī)模已達52850億元①,給社會領域的建設提供了全新的思路。社會工作是運用專業(yè)的方法為社會群體提供服務,解決社會問題,以達到助人自助、共同發(fā)展的目的。當前我國社會工作的發(fā)展面臨著專業(yè)人才不足、機構設置單一、體系制度不成熟和區(qū)域之間發(fā)展不平衡等問題,借助共享經(jīng)濟發(fā)展的思路,可以在資源發(fā)展不充分和不均等的情況下,充分連接各種共享經(jīng)濟平臺,發(fā)揮閑置資源的作用,最大程度推進社會工作發(fā)展。共享經(jīng)濟還可以直接作為社會工作發(fā)展的平臺,構建起兩者之間的互動橋梁,將社會工作專業(yè)的服務通過共享經(jīng)濟平臺讓更多人共享。借鑒共享經(jīng)濟的理念、平臺、運作方式,我國的社會工作可以和社會發(fā)展的整體潮流相互融合,從而找到本土化的新路徑。

一、讓共享理念融入社會工作價值觀

在2016年省部級主要領導干部學習貫徹黨的十八屆五中全會精神專題研討班上,習近平總書記提出“四大共享”理念內涵,即全民共享、全面共享、共建共享和分階段共享。全民共享指人人都可以參與共享和分享;全面共享指共享領域涵蓋政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)等各方面;共建共享意味著共享需要大家一起來參與建設;分階段共享說明共享是一個歷史過程。②這四個方面涵蓋了當前我國經(jīng)濟社會發(fā)展的方方面面,從發(fā)展的主體覆蓋范圍、成果內容、實現(xiàn)途徑和階段進程指出共享理念之于我國的價值與意義。

社會工作價值觀是一整套用以指導社會工作開展的價值理念,包括人道主義、公平正義、共同發(fā)展等。相對于法律規(guī)定、現(xiàn)有分配制度等,社會工作是一項推進社會平等公正、促進社會和諧共容的新的制度安排。一方面,社會工作通過為“弱勢群體賦權和增能,傳遞社會救助,促進分配正義”;另一方面,“社會工作還從一般的意義上,推進社會各個群體的利益共容”,從而有利于消解邊緣化、兩極化,促進社會平等共容。③可以說,社會工作的重要使命就是推進社會的平等共享,是實現(xiàn)“全民共享、全面共享”的重要途徑。

此外,社會工作更為重要的功能,是通過實踐共享理念,最終承擔起社會心理重建、社會裂痕彌補、社會情緒疏導的黏合劑、催化劑作用。交換思想的創(chuàng)始人齊美爾指出,“人與人之間的所有接觸都以給予和回報等值這一圖式為基礎。但是這個行動往往不能耗竭所產(chǎn)生的情緒,相反,這種情緒卻以某種方式繼續(xù)存在于它所產(chǎn)生出來的社會學情境中。感激確實就是這樣一種持續(xù)。如果每個感激的行動——它持續(xù)下去是由于過去受到善意的對待——都突然消失了,那么,社會(至少像我們對它的了解那樣)就會崩潰”。④

因此,平等共容作為社會工作的目標價值,既體現(xiàn)在社會工作的物質層面,也體現(xiàn)在精神層面,是平等共享國家發(fā)展成果與社會心理建設、踐行社會主義核心價值體系的重要途徑。“社會工作要引領社會的價值觀建設參與社會心理建設,特別是建構大眾參與、相互關懷、共同富裕的‘國家心靈’,要從社會權力的層面倡導發(fā)展應惠及更廣泛人群,從而讓更多人可以共享發(fā)展成果”。⑤

社會工作在價值觀建設方面應注重培育整個社會的“共享”文化。把社會工作中能夠體現(xiàn)“共建共享”理念的制度、典范、組織安排和實踐等, 廣而告之給大眾,并以此為示范,形成風氣。從而把“共享”建構成為一種更好的價值觀指導實踐,形成社會工作“共享”文化,推動共享實踐成為一種自覺行為。另一方面,要加強“共享”型社會工作的價值表述創(chuàng)作活動,根據(jù)不同社會工作內容,形成系列表述,從整體上引領社會工作的實踐發(fā)展,推動社會工作的“共享”理念走向基層、貼近大眾、深入百姓,進一步營造社會工作氛圍、建構社會工作文化、推進社會工作發(fā)展。

二、建立社會工作的資源共享平臺

克萊·舍基曾指出,“分享是創(chuàng)造新群體的基點”,因為“渴望成為群體的一員,在群體中與他人共享、合作、協(xié)調一致地行動,是人的基礎本能”⑥。在共享理念視野下,推進施助和受助者,與他人分享、合作、協(xié)調一致地行動,是社會工作功能價值的重要體現(xiàn)。尤其是在互聯(lián)網(wǎng)背景下涌現(xiàn)出來大量社群,其成員或來自于世界各地,但都以共同的興趣、情感、訴求、價值等聚合在一起,這種聚合本身對于推進相互分享、對話、合作,進而集體行動具有重要意義。而社會工作的重要價值之一,就是通過推進互助分享的社群構建,進一步激發(fā)社會成員的參與度和分享精神,依靠團隊協(xié)作的方式,讓社會資源更加多樣地流動起來,以更好地滿足個體需求、降低交流成本、優(yōu)化資源配置等,凸顯“共享”發(fā)展的本質。

在新時代現(xiàn)代化經(jīng)濟體系構建的背景下,基于信息基礎、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等以“共享經(jīng)濟”為核心的新經(jīng)濟形態(tài)獲得重大發(fā)展。面對資源短缺與閑置浪費共存的難題,共享經(jīng)濟借助互聯(lián)網(wǎng)能夠迅速整合各類分散的閑置資源,準確發(fā)現(xiàn)多樣化需求,實現(xiàn)供需雙方快速匹配,并大幅降低交易成本。正如杰里米·里夫金所指出的,“物聯(lián)網(wǎng)讓數(shù)十億的人通過點對點的方式接入社交網(wǎng)絡,共同創(chuàng)造組成協(xié)同共享的諸多經(jīng)濟機會。物聯(lián)網(wǎng)平臺使每個人都成為產(chǎn)消者,使每項活動都變成一種合作。物聯(lián)網(wǎng)把所有人都連接到一個全球性的社區(qū)中,社會資本繁榮的規(guī)模前所未有,使得共享經(jīng)濟成為可能”。⑦

共享經(jīng)濟有如下特征:一是大眾參與。互聯(lián)網(wǎng)平臺的開放性使得普通個體只要擁有一定的資源和一技之長,就可以很方便地參與到共享經(jīng)濟中來。二是資源要素的快速流動與高效配置。三是權屬關系的新變化。主要通過所有權與使用權的分離,采用以租代買、以租代售等方式讓渡產(chǎn)品或服務的部分使用權,實現(xiàn)資源利用效率的最大化。從實踐發(fā)展看,共享經(jīng)濟較好地滿足了人性中固有的社會化交往、分享和自我實現(xiàn)的需求,也順應了當前人類環(huán)保意識的覺醒。⑧

共享經(jīng)濟平臺既是資源共享配置的新型平臺,也是推進社會協(xié)作的平臺。它直接塑造社會經(jīng)濟文化新型結構:“從強調價值鏈上下游的分工,到提倡價值網(wǎng)絡上的交互與協(xié)同;從注重內部研發(fā),到擁抱眾包的力量;從重視領域內的精耕細作,到講求跨界的組合式創(chuàng)新。”⑨通過共享經(jīng)濟平臺,政府資源、企業(yè)資源、民間資源等,海量聚集,精準對接,將重塑社會工作的發(fā)展框架。借助蓬勃發(fā)展的共享經(jīng)濟平臺,充分拓展延伸社會工作的資源支撐體系,是社會工作未來可持續(xù)發(fā)展的趨勢。

三、創(chuàng)新共享型社會工作機制

“共建共享”作為習總書記提出的“四個共享”理念框架之一,強調的是“參與”,對于社會工作而言,就是在服務人民、保障民生過程中,實踐助人自助的理念,在共建中共享,在共享中共建,以共建促共享,以共享帶共建。共建與共享是一紙兩面,互為表里,不可分割。離開共建,共享成無水之源、無本之木;離開共享,共建失去價值與意義,淪為形式主義。在共建共享過程中體現(xiàn)出來的這種參與性、相互性,把社會工作單向的救助行為,轉變?yōu)槭┲吆褪苤咧g的一種互惠行為。鄭也夫先生曾經(jīng)說過,互惠行為的一大功能在于它是自下而上的,它具有自我催生的機制。它不同于自下而上的政府行為,也不同于提供了某種界限或范式的規(guī)范與道德。它是生長和繁衍的。⑩也就是說,在共建共享中,在互動互惠中,社會工作才能成為推動社會自我發(fā)展、自我成長的良性循環(huán)。

社會工作作為社會治理的重要一環(huán),致力于推進利益相關方的共同參與、相互協(xié)商,這對于促進社會和諧、重建社會心理、推進社會公平正義具有重要作用。“社會工作作為一種社會力量,對共建共享社會治理格局也有自己的追求,并在此過程中承擔著不可替代的作用。而且重要的是,社會工作與共建共享的社會治理具有同構性,二者之間是高度契合的。”(11)從總體上看,現(xiàn)代社會治理格局下的社會工作,核心目標是形成一種社會各種利益群體之間的協(xié)同共享機制,而這種機制已經(jīng)超越傳統(tǒng)的救助服務層面,成為一種包含情感與精神的多重回饋。里夫金在其《零邊際成本社會》中指出,協(xié)同共享帶來的民主化正孕育著一種新的激勵機制,它更多的是基于提高人類福利的期望,而不那么重視物質回報。(12)這種新型的激勵機制,正是由共建共享所形成的價值認同、情感連接所帶來的認同感、滿足感、獲得感。

“共享”理念對于社會工作運行機制的要求,就是要突破傳統(tǒng)垂直型的下級對上級負責制,轉為網(wǎng)絡狀、扁平化管理,通過變革組織架構,進一步去中心化和行政化,把社會工作者、社工機構轉變?yōu)橐粋€個相關關聯(lián)的網(wǎng)絡節(jié)點,增強每一位社會工作者、每一個社會工作機構的創(chuàng)造力,實現(xiàn)生態(tài)化發(fā)展,不斷提高社會工作的辦事效率和服務質量。當前,社會工作發(fā)揮作用的途徑主要由專業(yè)性的社會工作機構來推進。一方面,社會工作越來越受到傳統(tǒng)行政體制的影響,承擔過多行政職能,專業(yè)工作被削弱;另一方面,隨著社會工作制度化建設,不可避免地帶來組織架構上的固化,導致運行機制上的僵化,社會工作的自主性不夠強,尤其在社區(qū)層面,難以適應社會發(fā)展和經(jīng)濟運行提出的新要求。隨著政府部門進一步簡政放權,社會活力進一步激發(fā),社會工作也必須通過去行政化,激發(fā)自身活力,進一步開放創(chuàng)新、靈活發(fā)展。

社會工作要借鑒網(wǎng)絡化運行方式,逐步減弱行政化傾向,通過進一步拆分社會工作機構的工作職能,凸顯專業(yè)化服務職能,推動社會工作與其他社區(qū)機構、社會組織、政府部門等等形成平等互補、協(xié)同共享的機制,把社會工作機制建設轉型到網(wǎng)絡狀節(jié)點上來,賦予每個節(jié)點以相對的獨立運行和資源整合能力,增強社會工作的整體效能。通過“共享”的機制構建,促進相關社會利益群體,以及各社會資源方,平等、民主、有序地參與治理活動,促成利益共享,成為利益共同體、發(fā)展共同體、生活共同體。

四、共享導向的社會工作主體建設

人是一種社群動物。在一個群體內與他人的互動交流、協(xié)作共享、共同行動,是人性需求和生命本能。“共享”理念下的社會工作的組織價值,在于形成一種生態(tài)式發(fā)展的生活共同體,一種互惠互助、同心同行的社群形態(tài)。概而言之,在共享價值理念指引下,社會工作依托自身的專業(yè)服務,通過“社群精神”“社群情感”將社會弱勢群體與其他各群體粘合起來,最終形成一種生態(tài)式發(fā)展的共同體概念,這種生態(tài)共同體以社群的新型網(wǎng)絡化關系為組織形態(tài),使得個體之間關系的重要性更為凸顯,成為一種“主體間的共同體”。

社會學家西奧多·米爾斯指出,個人不是置身于群體之外的,而是生活在相互對立和競爭的群體和社會之中的。(13)近年來,隨著社群經(jīng)濟的發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)背景下的新型社群越來越被社會、產(chǎn)業(yè)以及學術研究機構所關注。新型社群主要是指在互聯(lián)網(wǎng)背景下,因興趣追求和價值認同、共識達成、情感交流、信任建構而聚集在一起的相對固定的群組及其社會關系的總稱。在以互聯(lián)網(wǎng),尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)作為基本連接工具出現(xiàn)以后,借助微信、微博、QQ等社交工具,不同主題內容、功能屬性的新型社群,如各種學習社群、興趣社群、行業(yè)社群、消費交流社群、文化社群、健康養(yǎng)生社群等層出不窮。它們以價值引導、學習交流、生活分享、公益活動等起步,將社會價值、社會責任、社會救助與市場機制直接對接,具有高度的生活化場景和人文特征。

構建“共享型”社會工作主體,就是研究如何通過價值的連接、興趣愛好的趨同、情感信任的培育、分享協(xié)作的聯(lián)動,讓社會工作各相關群體和個體,從“我”走向“我們”,形成社會工作“我們”的主體架構,從而不斷讓更多人加入“我們”,不斷擴大“我們”,真正形成能夠彼此協(xié)商、交流和合作的“共享主體”。

讓社會工作群體與社會受助群體,借助互聯(lián)網(wǎng)社交平臺、大數(shù)據(jù)手段,通過彼此情感的聯(lián)結、興趣的表現(xiàn)、氛圍的營造、價值的分享等,構建成一個共建共享的生活社群。人人參與社群活動,人人貢獻個人資源,人人共享發(fā)展成果。在新時代中國特色社會主義實踐中,培育具有貢獻精神和集體意識的社群對于社會工作發(fā)展是十分有意義的,尤其是社會工作的參與者要對他們參與的集體、活動有高度的認同感和責任感,把社會工作由政府推動的單向救助服務,轉變?yōu)橥七M社會各群體之間相互交流、認同、服務的雙向互動,從而推動社會工作由“我”走向“我們”,成為連接政府、社工、社會組織、社會救助對象的黏合劑、生物酶,賦予社會工作更多生活與發(fā)展的原動力。

此外,在有條件的社區(qū),把社區(qū)公共活動、社區(qū)興趣社群的建設,納入社會工作體系中來。當前,各種興趣團體在社區(qū)生活中不斷涌現(xiàn),比如家政教育、社區(qū)教育與美育,通過插花、繪畫、繡花、拼布、烹飪、歌唱、舞蹈、太極拳、DIY等等關鍵性事件鏈接社區(qū)中的相同愛好者,這些人又能利用自身關系網(wǎng)吸引更多的人加入其中,形成不斷向外輻射的共享社群,最終推動構建成一個個共享型社區(qū)。社會工作可以為社區(qū)居民提供共同活動的契機,在社區(qū)成員通過各具有趣的“事“建立鏈接的過程中,對其進行引導,在參與者中培育共同“情結”,不斷推進共享社群的形成。依托共享社群,通過向社會服務的延伸,形成社會工作的生態(tài)環(huán)境。

五、完善參與式社會工作評價體系

有效推進“共享型”社會工作發(fā)展,必須要立足“共享”理念,進行有效的制度設計,完善參與式社會工作評價體系。一方面,通過制度載體將社會工作無形的社會價值外化于有形的社會認同,讓社會工作得到榮譽、待遇上的確認;另一方面,制度設計需要為調動社會主體參與社會服務的積極性、主動性、創(chuàng)造性,營造一個能夠踴躍從事社會服務和社會治理的良好環(huán)境,讓更多的社會主體能夠以主體的地位、主人的身份、主動的姿態(tài)來參加社會建設和服務。

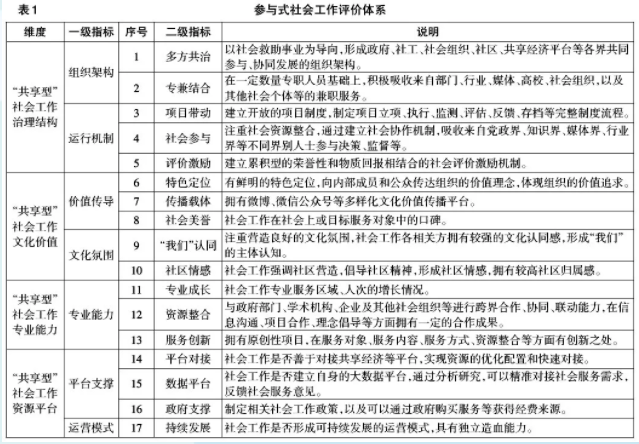

參與式社會工作評價體系要遵循科學性、可行性、層次性、有效性、綜合性與系統(tǒng)性的原則。參與式社會工作評價制度由兩個基本方面構成。一是參與式發(fā)展的社會工作。它越來越成為當今社會建設的主流,更體現(xiàn)了社會主義的本質屬性,是社會工作發(fā)展的重要形態(tài),也是社會工作積分評價制度的主體。二是建立在社會工作參與式發(fā)展基礎之上的積分評價體系。它是參與式社會工作發(fā)展的內在動力機制,是當代社會事業(yè)發(fā)展的有機組成部分。上述兩方面互為條件,有機聯(lián)系,構成社會工作發(fā)展的動力機制及相關制度。參與式發(fā)展的社會工作評價取向,可以從共享型社會工作專業(yè)服務能力、共享型社會工作治理結構、共享型社會工作文化價值、共享型平臺服務等方面進行考察(見表1)。

注釋:

①中國電子商務研究中心:《2017年度中國“共享經(jīng)濟”發(fā)展報告》,2018年3月28日。

②《習近平總書記談共享》,《人民日報》2016年3月3日14版。

③何雪松、楊超:《共享發(fā)展:宏觀社會工作的當代取向》,載《學習與探索》2016年第8期。

④轉自彼德·布勞《社會生活中的交換與權力》,華夏出版社1988年版,第1頁。

⑤何雪松、楊超:《共享發(fā)展:宏觀社會工作的當代取向》,載《學習與探索》2016年第8期。

⑥[美]麥克·舍基著,《人人時代——無組織的組織力量》,中國人民大學出版社2012年版,第43頁。

⑦[美]杰里米·里夫金著,《零邊際成本社會——一個物聯(lián)網(wǎng)、合作共贏的新經(jīng)濟時代》,中信出版社2014年版,第18頁。

⑧國家信息中心信息化研究部、中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會分享經(jīng)濟工作委員會編撰:《2016中國分享經(jīng)濟發(fā)展報告》,2016年2月,第5頁。

⑨阿里研究院:《新經(jīng)濟框架:從行業(yè)分工到平臺共享》,http://www.aliresearch.com/Blog/Article/detail/id/20858.html.

⑩鄭也夫:《信任論》,中信出版社2015年版,第46頁。

?王思斌:《社會工作在構建共建共享社會治理格局中的作用》,《國家行政學院學報》2016年第1期。

?[美]杰里米·里夫金:《零邊際成本社會——一個物聯(lián)網(wǎng)、合作共贏的新經(jīng)濟時代》,中信出版社2014年版,第21頁。

?西奧多·米爾斯:《小群體社會學導論》,《國外社會學》1988年第5期。

- 上海市社會工作研究會2024年學術年會暨第二屆長三角金融社會工作論壇在滬舉行

- 人工智能如何改變社會科學的面貌?——AI與社會科學的學術對話紀實(下)

- 人工智能如何改變社會科學的面貌?——AI與社會科學的學術對話紀實(上)

- 校企協(xié)同 | 浙江越秀外國語學院到訪上海萌泰數(shù)據(jù)

- 2024年(第十六屆)國際數(shù)據(jù)挖掘與應用統(tǒng)計研究會年會在哈爾濱商業(yè)大學成功舉辦

- 全面深化改革與中國社會學新征程:中國社會學會2024年學術年會在哈爾濱工程大學舉行

- 2024 萌泰·銳研 AI FOR SOCIAL SCIENCE 產(chǎn)品發(fā)布會成功舉辦