為什么中國需要實證研究

- 2019-03-07 12:34:00

- admin 轉貼

中國正在經歷一場巨大的社會變革,其范圍之廣、速度之快、影響力之大在人類歷史上史無前例。這場變革不僅直接改變了中國13億人口(當今世界人口最多國家)的生活,也影響了生活在其他發達和欠發達國家中數以萬計的人。在我看來,自20世紀末以來中國正在發生的這場社會變革,在世界歷史長期進程中的重要性,并不亞于14世紀意大利文藝復興、16世紀德國宗教改革、18世紀英國工業革命這樣一些通常被認為是歷史轉折點的事件。過去30到40年間,中國社會變遷中最為重要的三個方面表現為經濟增長、教育進步和人口轉型。在其他方面,很多重要的社會變化也正在發生,并值得社會科學研究者的關注。中國引人注目的社會變化為當今社會科學家帶來了挑戰也提供了機遇,給予他們記錄和保存中國這段社會歷史獨一無二的機會。歷史需要社會科學家以實證的方法研究中國。

一、三大社會變革

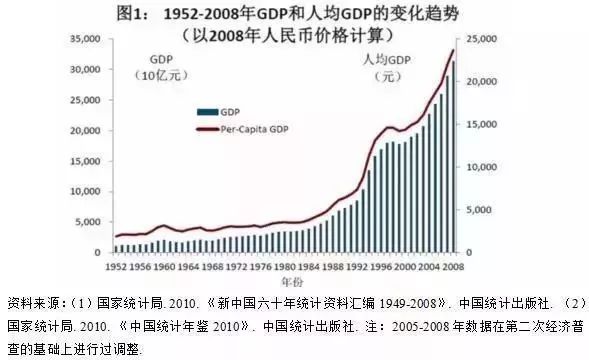

第一,中國的經濟產出自20世紀80年代以來經歷了大規模的持續增長。圖1展示了1952 年到2010年間中國的GDP(國內生產總值)和人均GDP的變化趨勢。自1978年經濟改革以來,中國的GDP和人均GDP顯著增長。扣除通貨膨脹因素,人均GDP在1978到2008年的年增長率為6.7%。相較于如此巨大、持續、快速的經濟發展,就連美國的工業化“黃金時期”(1860~1930年)也黯然失色——當時美國的人均GDP年增長率僅為1.5%,僅是中國近些年來人均GDP增長率的一小部分。

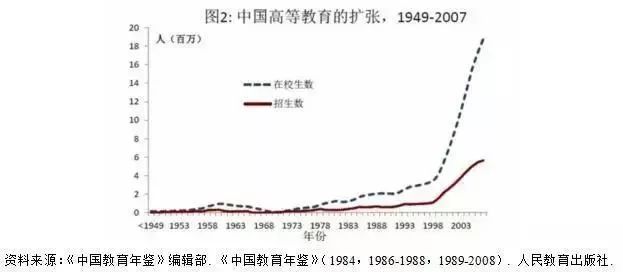

第二,中國人的受教育水平明顯提高。近年來這方面的進步在高等教育階段最為顯著。圖2顯示了大學在校生人數和招生人數的變化。

從圖中可以看出,除“文化大革命”(1966~1976年)時期外,大學生人數長期以來以平穩增長為主,但從20世紀90年代末起激增。受過高等教育的中國年輕人數目的快速增長,既是中國近年來經濟成就的結果,也是經濟增長的原因。1982年,只有0.8%的25至29歲中國青年接受過高等教育。到2005年,這個數字翻了15番,達到12%。諸多跡象表明,中國近年出生的人口接受高等教育的比例將會更高。這是一場非凡的教育擴張,它有可能使中國完成大學教育的人口比例迅速超過美國。相比之下,美國的教育擴張自1900年至2000年持續了約一個世紀。這一個世紀也被稱為“人力資本世紀”或“美國世紀”。

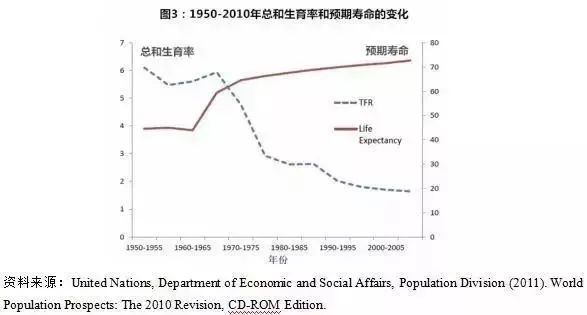

第三,中國無疑已經完成了從高生育率、高死亡率到低生育率、低死亡率的人口轉型。這一在所有發達社會都曾發生過的人口轉型,對經濟和社會產生了重要的影響,它有助于人力資本投資,從而帶動經濟增長。

圖3展示了中國總和生育率(TFR)和預期壽命(life expectancy)的長期變化趨勢。總和生育率和預期壽命都是基于綜合隊列方法(synthetic cohort approach)得到的指標,前者反映的是生育水平,后者是死亡水平的反向測量。從圖中我們可以清楚地看到生育率自20世紀70年代末以來急劇下降,預期壽命自20世紀50年代以來穩步增長。1990~1995年間,中國已經完成了人口轉型:總和生育率為2.0,正好處于人口更替水平;預期壽命為70歲,與發達國家1970年左右的水平相當,并遠遠超過其他欠發達國家。生育率的下降在1965~1970年和 1990~1995年尤為明顯,總和生育率在將近25年內下降了三分之二,從6降為2。當然,生育率的急劇下降很大程度上是由政府強硬的計劃生育政策所致。考慮到中國龐大的人口規模——目前為13億,中國的人口轉型不僅意味著數億中國人口的生命延長,還意味著更多的潛在新生命沒有誕生。經過這場人口轉型,中國開始享受“人口紅利”(demographic bonus),這是一種有利于經濟增長的年齡結構,因為該結構中不參與生產的老齡和少兒人口只占較小的比例。不過,人口老齡化很可能在不久的將來成為中國面臨的一個嚴峻問題。

我認為這三個領域的變化——經濟增長、教育成就和人口轉型——是中國在過去30到40年最重要的社會變化。當然,在其他領域,很多重要的社會變遷也正在發生并且值得社會科學研究者的關注,如社會不平等的日益加劇、離婚率的上升、婚前同居的增多、大規模勞動力遷移等等。我們這一代社會科學家有幸能夠目睹中國發生的這些社會變化,并有機會在它們發生的同時便能對其觀察、記錄、分析和解讀。

二、今日中國的獨特性

當然,中國的變化并不是孤立的,而是在全球性變化的大背景下發生。發達的網絡科技、更為廉價的交通運輸和跨越國界的全球一體化經濟使得中國日益成為世界不可或缺的一部分。事實上,中國的社會變革恰恰是由于伴隨全球化進程才顯得尤其令人矚目,它不僅反映了世界整體發生的社會變革,也呈現了中國在政治體制、歷史、文化和社會結構上的獨特之處。

盡管,有些社會科學家會追求普遍有效的理論或不受具體情境影響的社會研究,然而,很多研究者也開始認識到這些宏大理論的價值局限性,并開始相信最好的社會研究一定是在具體情境下的研究。如果社會理論應該在社會情境中構建,社會研究應該在社會情境中進行,那么,我上文所例證的那些當代中國大規模、快速的社會變革將尤其值得研究:它們的獨特性存在于今天的中國,既不是別處任何一種社會變革的翻版,也不會在未來的中國重現。我們可以將其理解為一種僅發生在當代中國背景下的社會現象,這種背景包括中國當前的政治、經濟、文化和社會環境,這些是別處所不能具備的。因此,我們需要設計出在理論和方法論上具有創造性的研究框架,專門用于研究中國當代的社會現象。盲目地將美國式的西方社會科學照搬到中國,這不僅是天真的,也注定會失敗。

因為中國與美國等西方國家確實存在類型上或至少在程度上的三點重要差異:

(1)從中央到地方,中國政府的作用和影響力非常強大。原因有三點:第一,政府在提供全民福利上具有核心地位,并且在意識形態上政府擁有對所有關鍵資源的控制權,這些資源包括土地、金融機構、通訊、交通、教育、能源、自然資源和醫療衛生。第二,龐大的國家官僚體系及涉及各個領域(尤其是經濟領域)的控制體系,強化了政府的控制力。最后,在過去幾十年,中國經濟在其總體環境中的迅速增長,讓包括中國官員在內的很多中國人強化了這樣一個觀念:一個強大的中國政府的確有益于中國人民。

(2)與上述特征相關,企業部門和政府結成聯盟分享共同利益。這在地方層級尤其明顯。正如美國學者Jean C. Oi所言,“與其他國家不同,中國的地方政府是一個羽翼豐滿的經濟行動者,而不僅僅是一個行政服務的提供者。”這種聯盟形成的一個重要原因是地方政府能在推動地方經濟發展過程中獲利,并以此為治下人民提供福利和公共服務。

(3)中國長期的層級式家長統治(layered paternalism)傳統不僅在家庭、血緣關系和社會網絡中根深蒂固,還延伸到工作單位和政府機構中。這里的“家長統治”指的是一種等級結構,該結構中處在較高地位的人不僅有權向晚輩下屬發號施令,也有義務對晚輩和下屬的福祉負責。在儒家傳統中,一個理想的官員亦是一個道德權威,是一位能對其治下人民負責的“父母官”。“層級式”則意味著這種家長統治是層層相嵌的,因此,夾在中層的官員極容易陷入對上級忠誠和對下級責任的矛盾中。這種結構通過一個精心設計、以業績為基礎的晉升體制來維系,并從漢代延續至今。由此看來,單位對今天中國人生活的重要影響,不僅是共產主義時代的遺物,也可以看作是古代層級式家長統治傳統的體現。

三、實證研究的迫切需求

如上文所言,中國社會的變革具有獨特性,而且需要我們研究這種獨特性,但這是否就意味著,中國作為一個例外,除了滿足社會科學家的學術好奇心之外,并沒有其他更普遍的借鑒意義?我認為當然不是。中國所經歷的這場獨特的社會變遷,不僅其獨特性本身具有研究價值,同時它還具有改變世界歷史進程的潛力。

在過去將近三個世紀里,西方主導了世界的潮流,其演變路徑幾乎成為了“現代化”、“發展”和“進步”的同義詞。西方社會的兩大支柱一是作為唯一合法政治體制的民主制度,二是作為唯一可行經濟體制的自由市場。

如今,中國近三個世紀以來頭一次在經濟發展模式上對西方提出了嚴峻挑戰。在沒有民主政治體制,也沒有真正的市場經濟體制的情況下,中國經濟的高速平穩增長卻持續了30多年。相比之下,美國等西方經濟體在近年卻面臨滯漲與衰退。這是否說明“中國模式”可能也是一種切實可行,甚至更好的發展路徑呢?

對這個問題,我沒有答案。對我來說,這個問題和其他許多問題一樣,不僅有趣,而且迫切需要我們關注。

為了從社會科學角度去研究這些問題,我們必須擱置對中國的先入之見。這些先入之見或來自對別國經驗的推測,或出于理論上的推斷。一個普遍的事實是:社會科學家們,尤其是那些生活在中國之外的社會科學家,即使做出了研究的努力,依然對中國正在發生的一切知之甚少。要了解中國,我們必須將中國置于它自身的歷史、文化、政治和經濟的情境中去理解。要了解中國,我們還必須以謙虛的態度來對待我們的研究對象,并將我們的研究構筑在經驗證據的基礎上而非純粹的想象上。

通常來說,社會科學起源于歐洲。但雖然它的發展離不開奧古斯特·孔德、涂爾干、卡爾·馬克思和馬克斯·韋伯這些大家,但我卻更愿意把現代社會科學視作美國人的發明。在19世紀末期的美國,工業化、現代化發展迅速,但同時也面臨著城鎮化、犯罪、貧困、教育、勞資沖突種種社會問題。在這樣的社會背景下,美國的社會學家William Graham Sumner, Lester F. Ward, Franklin Henry Giddings, Edward A. Ross, Charles Horton Cooley和 Albion Small等學者,專注于提高社會弱勢群體福利、理解社會底層的社會現象,為現代社會科學的研究范式打下基礎。在中國,社會科學引入之初,便與有關公共福祉的討論緊密相連。但由于意識形態的影響和過度的大眾化,社會科學曾經魚龍混雜,缺少學術氛圍。如今,隨著時間的推移,意識形態化的思辨式的討論已漸漸失去了市場,實證研究開始被越來越多的中國社會科學家所接受。無論是公眾、政府還是學術界都歡迎高質量的實證研究,因為這樣的社會研究符合他們的利益。對于普通的中國人來說,他們也不完全理解他們的國家正在經歷的一切,因此,他們自然而然地有興趣,也切實需要去了解那些最直接影響他們生活的變化。對于中國的政策制定者,他們在決策之前也需要掌握更準確的信息或依據,以便理性決策。因此,社會科學向著規范化的轉變是必然趨勢。

中國巨大的社會變革為當今的社會科學家們提供了挑戰與機遇。如果我們不能理解這些變革,我們對社會的理解就仍不全面。盡管對于當代社會科學家能否完全理解中國正經歷的變化值得商榷,但至少我們不應該錯過這樣一個收集經驗資料的“黃金時期”,以便未來的社會科學家有可能超越我們對當代中國的現有理解。我們有獨一無二的機會來記錄和保存中國社會這一段歷史。因此,中國的實證研究是歷史對當今社會科學家提出的迫切要求。